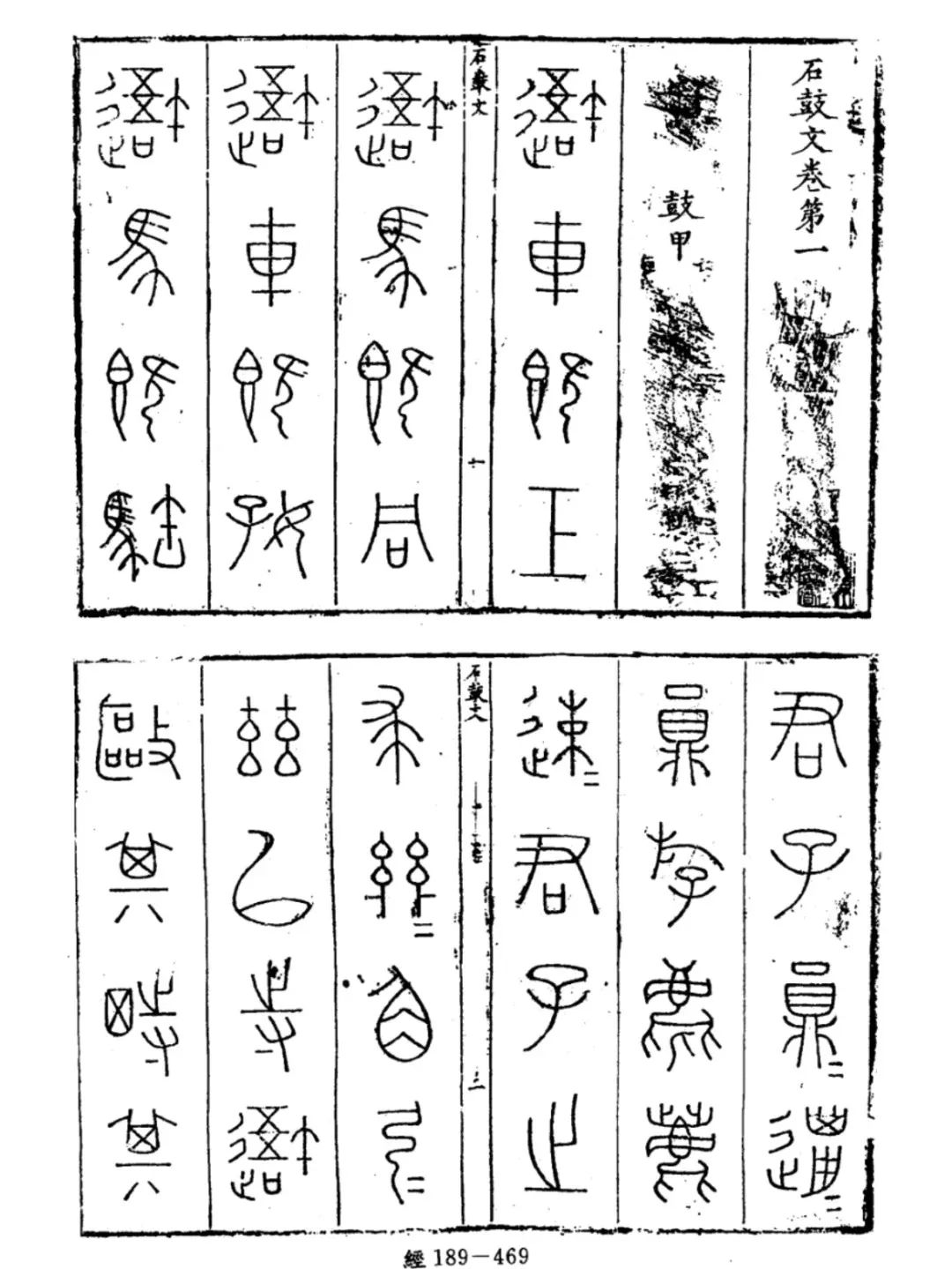

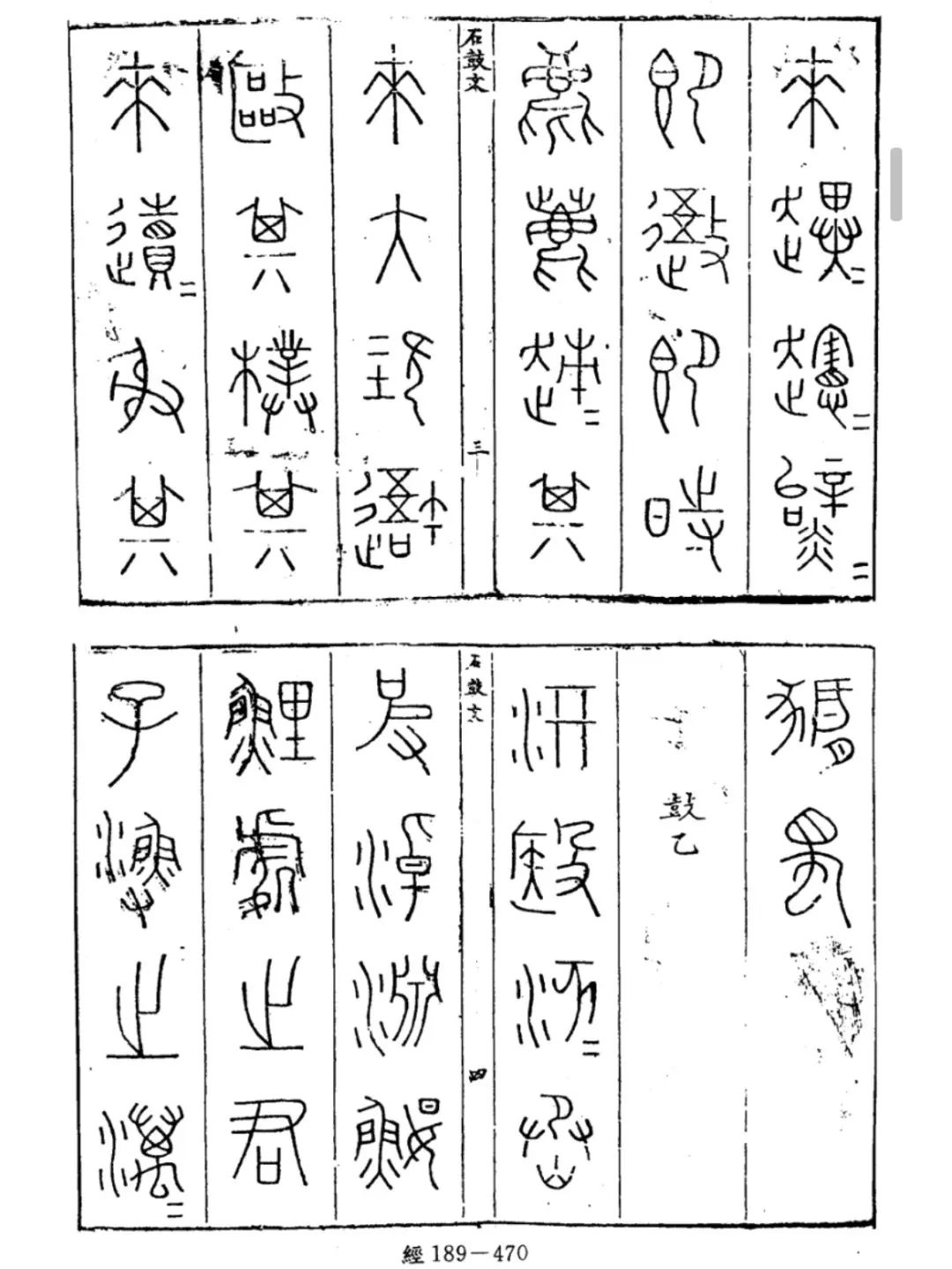

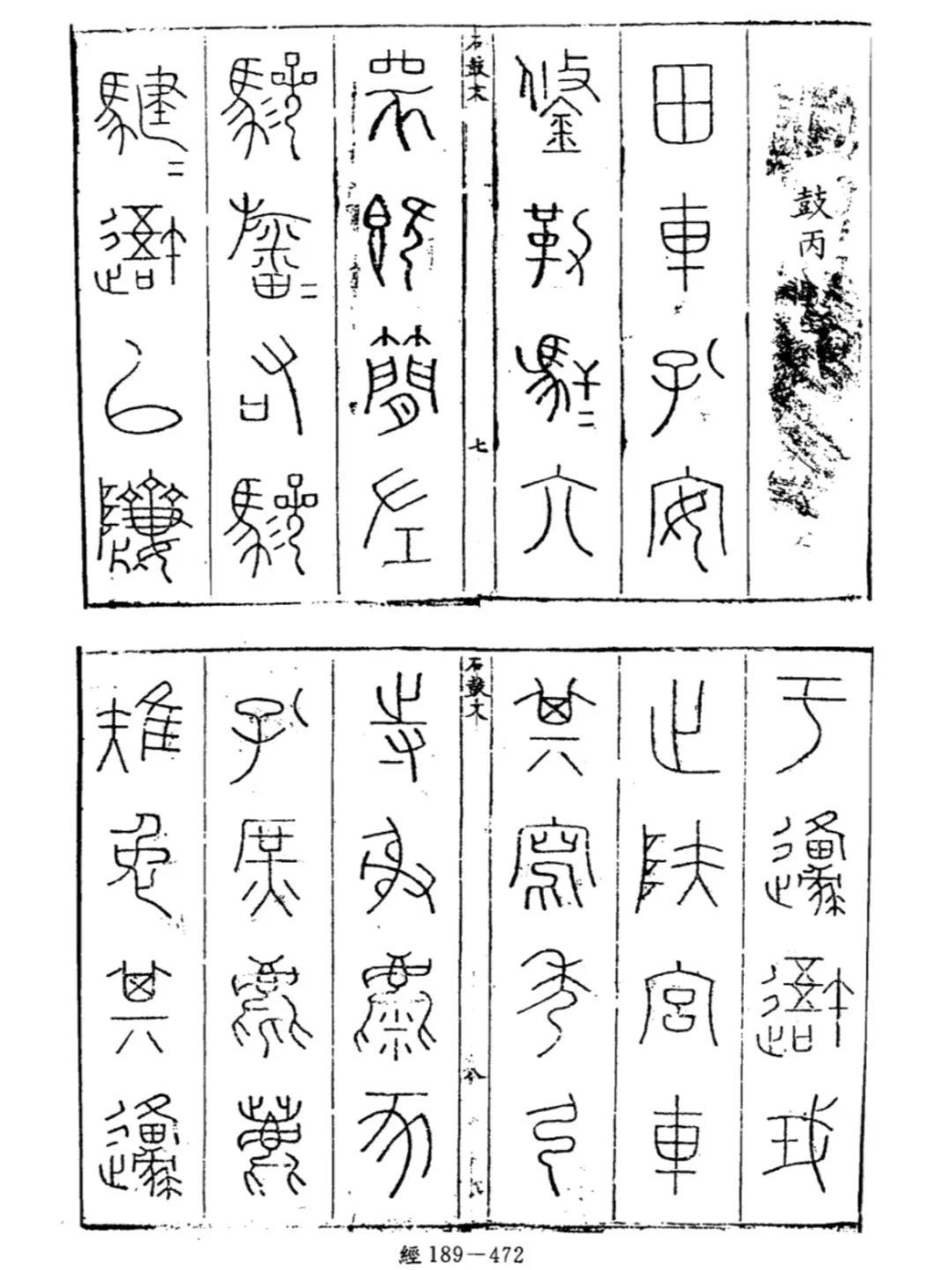

“书家第一法则”—— 《石鼓文》

《石鼓文》是迄今发现我国最早的石刻文字。石作鼓形,共十面,故得名石鼓。每鼓刻有四言诗一首,因铭文所记为田猎之事,故又称石鼓为“猎碣”。唐初出土于宝鸡,一说为陈仓(今陕西宝鸡市渭滨区石鼓山一带),另说为天兴三畤原(今陕西凤翔区城南一带)。唐人韩愈、韦应物、杜甫作诗歌以后,始显于世。原石现藏于故宫博物院,今宝鸡市中华石鼓园石鼓阁内有十面石鼓的复制品展出。

石鼓文共计七百一十八字,在一定程度上保留了金文的特征,其字体方整,端庄凝重,笔力劲健,章法匀称,有雄浑质朴的艺术美感。字体大小一致,笔画的粗细、线条的走向和布局的疏密都有严格的法度,结构方正舒展,转折处化圆为方,偏旁部首的位置和写法已基本固定,更显圆劲挺拔,柔中带刚,是金文向小篆发展的一种过渡性书体。传说在《石鼓文》之前,周宣王时期的史官太史籀曾经对金文进行改造和整理,著有大篆十五篇,故大篆又称“籀文”。《石鼓文》是大篆流传后世保存比较完整且字数较多的书迹之一。康有为称其“如金钿委地,芝草团云,不烦整我,自有奇采。”在章法布局上,虽字字独立,但又注意到了上下左右间的疏密关系,其笔力之强劲在石刻中极为突出,在古文字书法中独具风神。

《石鼓文》拓片

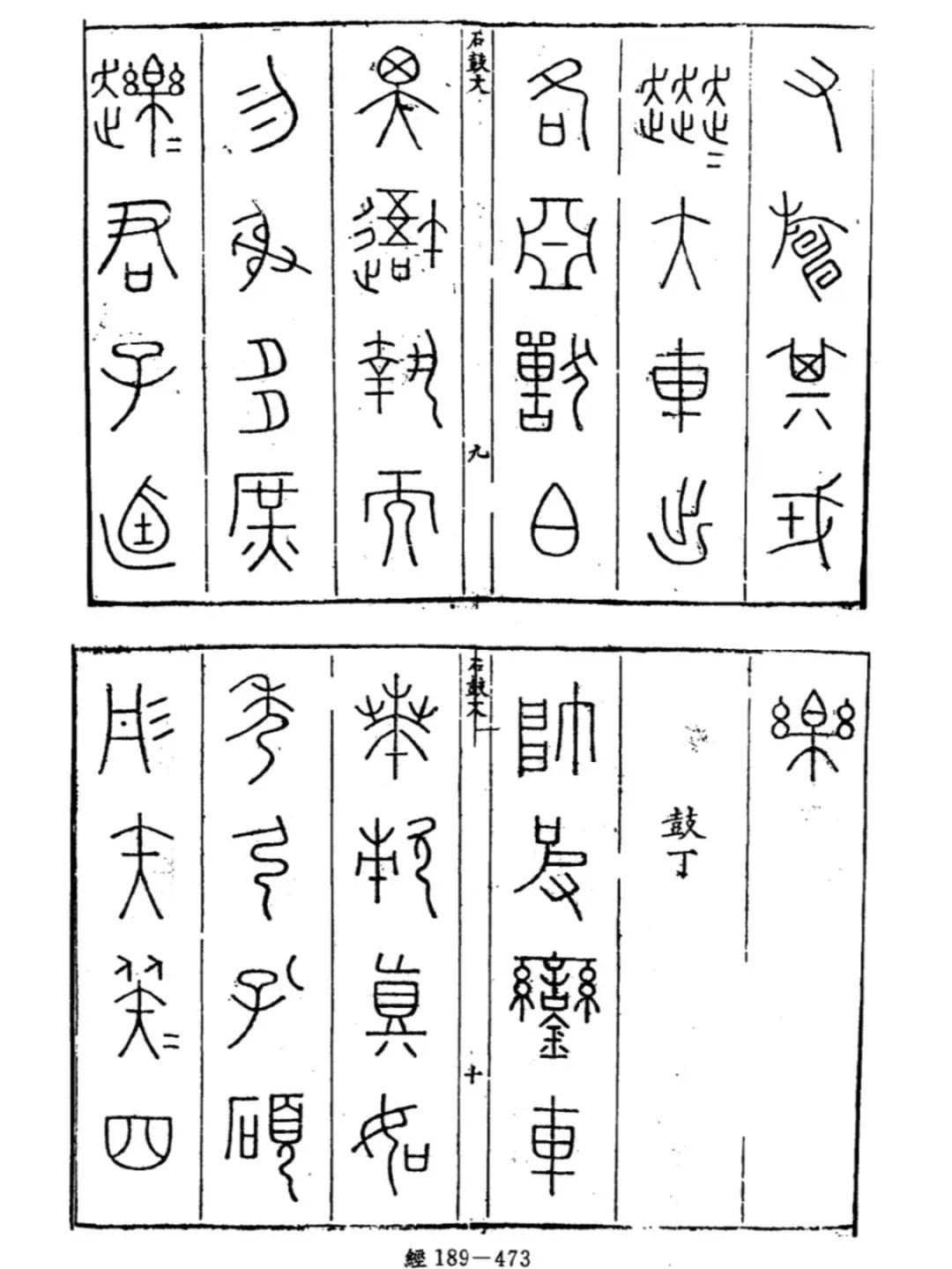

石鼓文对书坛的影响以清代最盛,著名篆书家杨沂孙、吴昌硕、王福庵等皆得力于《石鼓文》而形成自家风格。2013年1月1日《国家人文历史》杂志推出中国九大镇国之宝,“秦石鼓文”居其一。

吴昌硕临石鼓文