三星堆青铜器

三星堆遗址位于四川省广汉市鸭子河南岸,其名字来源只是因为最早发现相关文物的地方有三个土堆,故被称为“三星堆”。遗址分布面积12平方千米,距今已有5000至3000年历史,是迄今在西南地区发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的文化遗址,昭示着长江流域与黄河流域同属中化文明的母体。

央视节目航拍画面

三星堆遗址的发现,始于当地农民1929年偶然发现的一坑玉石器。1934年开始了首次发掘,此后便长期停滞。二十世纪五十年代开始,三星堆考古工作恢复,发掘了月亮湾等地点,廓清了三星堆遗址和文化的基本面貌。

二十世纪八九十年代以后,迎来大规模发掘时期,前后长达20年。1986年,三星堆1号、2号祭祀坑出土青铜器、金器、象牙等上千件珍贵文物,随后发现东城墙、南城墙、月亮湾小城和大型宫殿基址等重要遗迹,逐步廓清了三星堆古城分布范围。2020年三星堆再次启动考古发掘至今,发掘祭祀区面积超过1800平方米,出土文物近13000件,其中青铜器1200多件。

三星堆遗址是宝贵的人类文化遗产,而由古蜀人创造的青铜文化尤为瞩目。三星堆青铜器造型独特、器型丰富,在中国青铜时代独树一帜。器形高大、造型生动、结构复杂是三星堆青铜器的重要特点。它们的出土,首次向世人展示商代中晚期蜀国青铜文明的高度发达和别具一格的文化面貌。

青铜器型多样

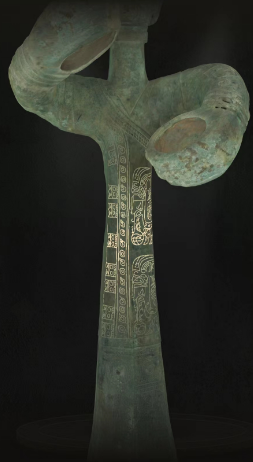

三星堆青铜器以大量的人物、禽、兽、虫蛇、植物造型为其特征,主要器类有青铜人像、青铜神树、青铜面具、神坛等。1986年7~9月,在一号二号两个商代大型祭祀坑中,出土了青铜人头像、人面像、人面具、跪坐人像、龙形饰、龙柱形器、虎形器、龙虎尊、羊尊、瓿、器盖、盘、立人像、兽面具、兽面、神坛、神树、太阳形器、眼形器、眼泡、铜铃、铜挂饰、铜戈、鸟、蛇、鸡、怪兽、水牛头、鹿、鲶鱼等。2020年,三星堆启动新一轮考古发掘,又陆续发现了铜尊、铜罍、铜瓿以及顶尊跪坐人像、顶坛跪坐人像、扭头跪坐人像、神坛与神兽等风格明显的青铜器。

青铜器造型独特

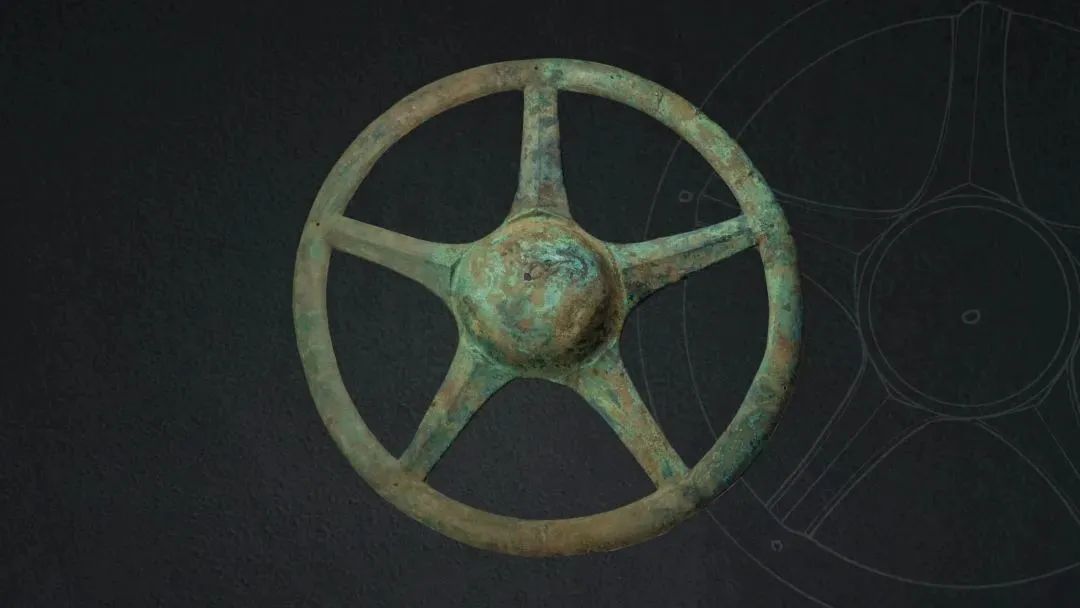

多个坑出土的表现太阳升降的铜树、负载太阳运行并象征太阳的鸟、日出啼叫的公鸡、直观形象的太阳形器、寓意光明的眼睛造型、突出眼睛并装饰歧羽纹的神兽等,与太阳崇拜有着密切关系。

青铜人面像和青铜人像造型风格独特。眼部特征十分明显,表现为纵目或突出,这与中原迥然不同。包括鸟形器都具备夸张而又突出的大眼,这是早期蜀人丰富而又神秘的精神世界。

众多的鸟形器、神树、神坛、太阳形器等,与中原地区青铜器种类差异颇大。

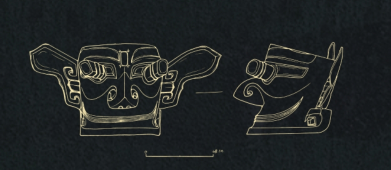

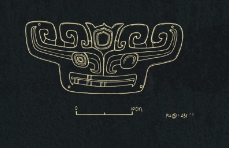

青铜纵目面具

眉尖上挑,双眼斜长,眼球呈柱状向前纵凸伸出达16厘米;双耳向两侧充分展开;短鼻梁,鼻翼呈牛鼻状向上内卷;口阔而深,口缝深长上扬,似微露舌尖,作神秘微笑状。其额部正中有一方孔,可能原补铸有精美的额饰,可以想象,它原来的整体形象当更为精绝雄奇。一般认为,此面具前伸的眼睛大致与史书中有关蜀人始祖蚕丛“纵目”的记载相呼应,很有可能表现的就是古蜀人顶礼膜拜的祖先神一蚕丛。

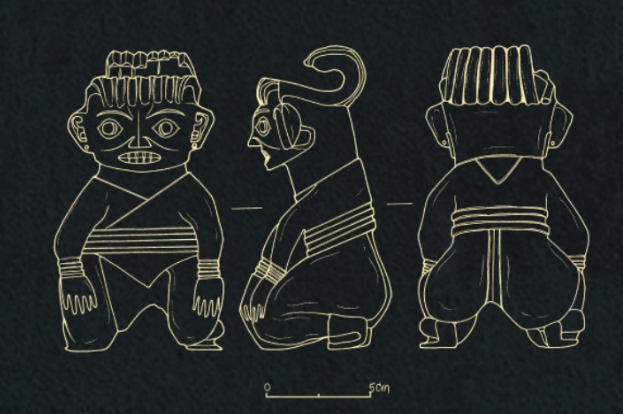

跪坐人像

人像宽脸方颐,双眼圆瞪、正视前方,张口露齿,神态严肃。头发从前往后梳,再向前卷,挽成高髻。耳垂穿孔、或戴耳饰。上身穿右衽交领长袖短衣,腰部系带;下身着“犊鼻裤”、一端系于腰前,另一端反系于背后腰带下。人像手腕带镯,双手抚膝跪坐。

商青铜大鸟头 太阳形器

青铜器铸造

三星堆青铜器的铸造有浑铸、分铸以及铸接等工艺,部分器物还有芯骨。分铸和各种连接工艺在三星堆得到了广泛应用。青铜神树等形状复杂的器物多为分铸而成,通过多次浇注在各部件间形成稳固的机械连接。经学者研究,在铜树枝残件内发现了使用芯骨的证据,芯骨的材质以竹木质为主,这是此类工艺目前所见最早的实物证据。部分容器的兽头装饰,是由内置盲芯的复合范技术浑铸而成。

K:037太阳形器晕圈铸接痕迹(图:《三星堆出土青铜器铸造工艺补议》)

标本 K2:122 芯骨 CT 切片图(图:《三星堆出土青铜器铸造工艺补议》)

青铜器纹饰

三星堆青铜器的纹饰主要包括动植物纹和几何纹等。动物纹大多为饕餮纹、夔龙夔凤、鸟纹,以饕餮纹、鸟纹最为常见,部分动物纹则出自三星堆人的幻想;几何纹饰以雷纹为主,兼有云纹。图案具有原始风味,抽象化、符号化特征明显。

青铜大立人、跪坐人像等青铜人像的衣服纹样,既有装饰性意味,也具有一些特定含义,它们往往体现出三星堆人自己的创造性特点。青铜罍、青铜尊等青铜礼器上的云雷纹、蟠螭纹、夔纹等,则与中原地区青铜器所见纹饰风格比较接近。

一器之上纹饰复杂多变,单一使用一种纹饰的十分少见,更多的是几何纹间杂动物纹。如三星堆青铜立人像上,纹饰达到16种之多。

青铜大立人像:衣上纹饰以龙纹为主,辅配鸟纹、虫纹和目纹等,身佩方格纹带饰。

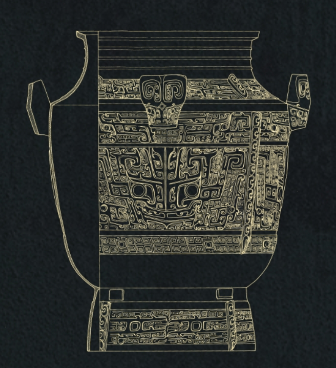

青铜圆罍:颈部有三周凸弦纹,肩部、腹部和圈足上各有四扉棱,上下对应,将纹饰四等分。整器以云纹为地纹。肩部铸四个卷角羊头,饰象鼻龙纹。腹部上沿纹饰同肩部;中部主纹为卷角兽面纹;下部有目云纹饰带。圈足上端有四个方形镂孔,其下为双列式目纹。

青铜面具:面具为薄片状,兽面呈一对夔龙向两面展开,龙尾上卷。方颐,大眼,长眉直鼻,鼻翼呈旋涡状,阔口,露齿,夔龙形双耳。头顶卷角下方及嘴角各有一小圆孔,作悬挂组装使用。

文化关联

2020年三星堆考古再次启动以来,若干新器物显示出三星堆遗址与国内其他地区存在的密切文化联系。3号坑、8号坑发现的铜尊、铜罍、铜瓿为中原殷商文化的典型铜器,基本特点是大口、直腹、圈足,主要装饰兽面纹。这些青铜容器表明三星堆文化受到了商文化的影响,但在纹饰和细微造型上,又不完全是商文化的复制品。

此外,3号坑、4号坑发现的玉琮来自甘青地区齐家文化,3号坑、7号坑、8号坑发现的有领玉璧、玉璋、玉戈在河南、陕西、山东以及广大的华南地区都有发现。神树、顶尊跪坐人像以及大量龙形象器物表明三星堆遗址的使用者在自身认同、礼仪宗教以及对于天地自然的认识与国内其他地区人群相近。众多证据表明三星堆遗址所属的古蜀文明是中华文明的重要一员。

长江流域各区域出土的铜尊、铜面具

“复活”文物

近日,四川省文物考古研究院利用新科技手段,用三星堆8个“祭祀坑”出土的青铜器,还原了3000年前的“奇妙组合”。铜兽驮跪坐人顶尊铜像和铜罍座倒立鸟足顶尊神像,都由埋在不同“祭祀坑”里的残件拼接而成。因文物实体无法凑在一起,于是利用三维扫描和3D模型等科技手段,成功复原了这两件“国宝”的相对完整形态。

铜兽驮跪坐人顶尊铜像

铜兽驮跪坐人顶尊铜像:通高1.589米,总体而言是“神兽”驮着一个头顶着尊的跪坐铜人像。由2号“祭祀坑”的铜尊口沿、3号“祭祀坑”的铜顶尊跪坐人像、8号“祭祀坑”的铜神兽组合而成。这件文物由上、中、下三部分构成。下层是“神兽”,昂首挺胸、四肢壮硕、威风凛凛。神兽头顶中央还站立着一个衣着华丽的青铜人像。中间层是一个跪在“神兽”背部的铜人像,浓眉大眼,头顶戴冠,上身着曲折云雷纹长袖对襟短衣,下身穿眼形纹短裙,双臂举于胸前。上层为三段式的折肩尊,尊上有龙和兽造型的立体附饰。

四川省文物考古研究院院长唐飞认为,这组青铜器表现的是一个祭祀场景。跪在神兽背上的应是巫者,跪立是古蜀礼神最虔诚的姿势。站立在神兽头顶的铜人,或许象征古蜀王者。巫者头顶的铜尊具有中原文化风格,推测祭祀中尊内应盛有海贝、玉、酒之类的祭品。

铜罍座倒立鸟足顶尊神像

铜罍座倒立鸟足顶尊神像通高2.53米,由2号“祭祀坑”的铜鸟足人像、3号“祭祀坑”的爬龙铜器盖、8号“祭祀坑”的铜顶尊撑罍曲身人像、铜持龙立人像、铜杖形器五个部分拼接而成。这件青铜器主体是一尊倒立的神像,纵目突出,獠牙外露,头顶尊、手撑罍、脚踏鸟,身体向后翻起,双腿肌肉健壮有力,双足则化为鸟爪形,似神而非人。

跨坑成功拼接文物,证明了祭祀区域的几座祭祀坑的形成年代相近,对于明确各坑的考古学年代、祭祀区的布局及其性质、古蜀人祭祀形式等研究具有重大学术意义。

上一篇:风从东方来——宝鸡东沙河西路墓地中的东方文化因素 下一篇:“书家第一法则”—— 《石鼓文》 上一篇:风从东方来——宝鸡东沙河西路墓地中的东方文化因素 下一篇:“书家第一法则”—— 《石鼓文》 返回列表