斗鸡传奇 考古圣地(一·1)

斗鸡,是古老的一个鸡种,后发展成一种供玩赏的游戏。

斗鸡台,陇海铁路宝鸡段一处的隧道名,因20世纪初这一带发生了民国第一文物大盗案而引起了世人的关注,后来考古学家在斗鸡台的考古发掘被称为陕西考古“第一铲”,宝鸡也因而被中国考古界称为“考古圣地”。

位于今天宝鸡市行政中心北边的斗鸡台有个名叫戴家湾的小村,村北有一条沟壑,上起贾村塬边,南迄渭河,深十多丈,长四、五里。每逢大雨之后,便有古物暴露在沟壑两侧的土崖边。盘踞在凤翔的军阀党玉琨得知后,便七拼八凑了一支挖宝大军,从1927年秋到1928年春的8个月里,进行了疯狂的盗掘,把斗鸡台好端端的地面翻了个底朝天,演绎出民国第一大盗案来。

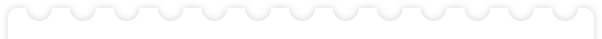

80年前的斗鸡台

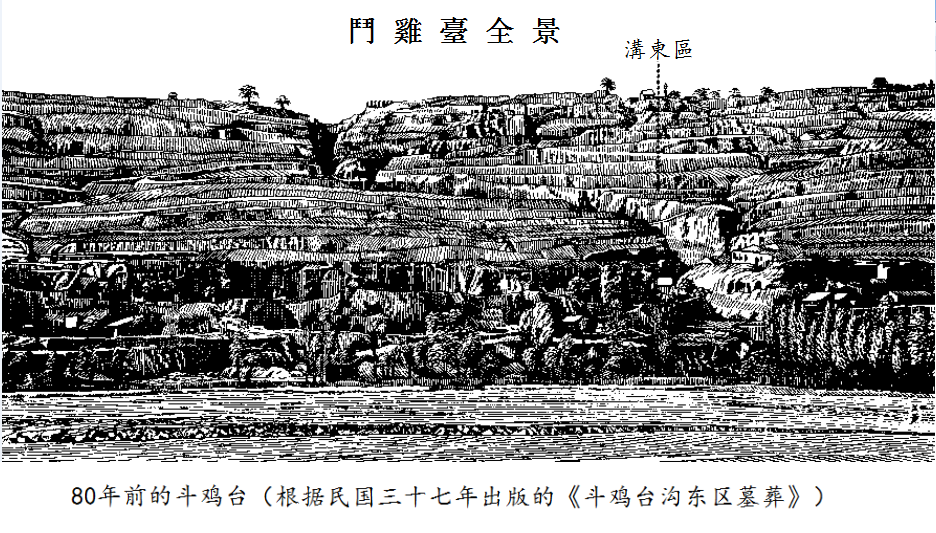

斗鸡台位于宝鸡老火车站东约7公里,是十里铺地区和戴家湾一带的泛称。1936年陇海铁路向宝鸡延伸,为了保护古陈仓城的文化遗迹,杨虎城将军亲笔题辞的“斗鸡台隧道”,就从当时戴家湾村子南边凸出的断崖上穿过。

提起“斗鸡台”,自然会想到“斗鸡”这种古代王孙公子喜爱的娱乐形式。据宋人《太平广记·东城老父传》,唐玄宗喜斗鸡,为此还专门设立了鸡坊,坊内养着从各地挑选出的一千余只公鸡,还从朝廷禁军中挑选出五百名小儿负责喂养和训练斗鸡。开元十三年(726年),唐玄宗到东岳泰山封禅时,破例让年仅十三岁的斗鸡小儿贾昌带着三百只斗鸡随驾。当时,每到节庆之日必有斗鸡,贾昌因指挥斗鸡表演而闻名全国,坊间有诗传:“生儿不用识文字,斗鸡走马胜读书。贾家小儿年十三,富贵荣华代不如。”斗鸡台是否与“斗鸡”有关?实在不好说。

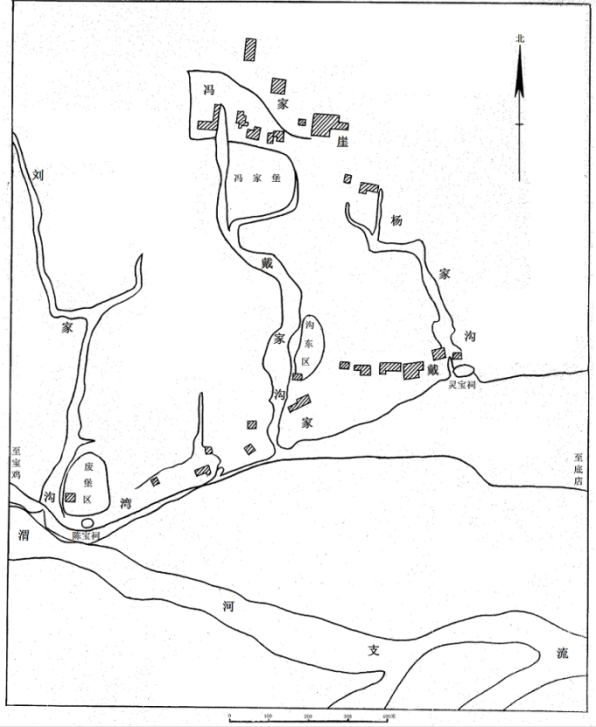

但80年前,考古学家苏秉琦先生就对斗鸡台的范围、名称来历做过一番考释。他说斗鸡台的范围,从地形上推断,大约北以塬坡(贾村塬南坡)为界,南临渭河,西起刘家沟,东至杨家沟。面对雄奇秀丽鸡峰山,地势环境堪称优异。苏先生认为要说明斗鸡台一词的由来,与当时位于土堡与大路之间的这座陈宝祠有着密切的关系。

《汉书·郊祀志》记载,自秦文公修建陈宝祠至西汉六七百年间,这里的祭祀活动一直十分繁盛,在秦汉时期被列为国祭,上至皇帝、下至百姓均参与陈宝祠的祭祀活动。有学者认为,斗鸡台的称呼来源于一则“野鸡夜雊”的传说,说是陈宝夫人与叶君二人约会时,锦鸡长鸣。斗鸡台可能原为雊鸡台,被后人逐渐叫转音了。《礼记·月令》:“(季冬之月)雁北乡,鹊始巢,雉雊鸡乳。”郑玄注:“雊,雉鸣也。”唐王维《渭川田家》诗:“雉雊麦苗秀,蚕眠桑叶稀。”宝鸡一带农村至今还模仿鸡打鸣“鸡-雊-雊——”,斗鸡台是雊鸡台的音转也是可能的。

2015年前的陈宝祠

宝鸡古称陈仓,早期陈仓的治所就在如今的斗鸡台戴家湾一带。3000年前,周孝王曾把秦人的始祖非子从渭河上游召至汧渭之会养马,秦人便开始在这里“成家立业”,建立了重要城邑——秦邑,非子也因此被称作秦嬴。秦是其封号,嬴是其族姓,秦嬴从此结合,自此,才有秦族之名。100年后,非子的6世孙文公东猎陈仓,来到千渭之间,在这里建立陈仓城,开启了秦人崛起的序幕。

民国年间,加入盗墓行列的军阀,最出名的应当算是盗掘清东陵的孙殿英了。但在民国军阀盗墓史上,他并不是惟一人。早在他盗宝东陵一年多前,便已发生过一起同样是由军阀导演的掘墓盗宝案——宝鸡斗鸡台盗宝案。

“党拐子,土皇上,派出土匪活阎王;活阎王指挥穷人把宝挖,抬脚动手把人杀。斗鸡挖宝八个月,真把百姓害了个扎!”

这是流传在宝鸡坊间的一首民谣,民谣中所说的“党拐子”,就是斗鸡台盗宝案的主谋者和指使人党玉琨。

党玉琨,陕西富平人,又称“党拐子”。清光绪十三年(1887年)出生在陕西富平县的一个贫困之家。党玉琨年轻时曾混迹于东府大刀客杨生娃手下,在械斗时伤及右股,成为了“拐子”。民国六年(1917年),党玉琨率部投奔到靖国军郭坚旗下。民国十年(1921年),郭坚被冯玉祥诱至西安杀害后,党玉琨曾率领残部驻扎在醴泉县。1927年后他盘踞在陕西凤翔县城十几年,是凤翔一带有名的“土皇帝”。在得知戴家沟有宝物出土后,党玉琨当即七拼八凑了一支挖宝大军,开始了疯狂的盗掘。

党玉琨是如何得知戴家湾有宝的呢?

戴家沟在原戴家湾村北的坡地上,沟顶端是贾村塬的冯家崖,沟的下口正对着戴家湾村的第六村民小组。据史料记载,这条沟形成于明代的一次大雨。1958年修建的宝鸡峡引渭渠,与戴家沟下端十字交叉,将戴家沟拦腰斩断。在戴家沟东西两侧的缓坡地上,密集地分布着上至仰韶,下迄周秦汉唐各个时期的古文化遗存,堆积相当丰富,秦冢汉茔、官墦私墓数不胜数。

千余年来,由于自然因素,这一带地形地貌发生了很大的改变。历史上,戴家湾台地曾发生由西向东的水平方向位移,移动距离在百米以上,造成今天的刘家沟、戴家沟、杨家沟及无名小沟都发生上下游位置错动现象,并且在断裂处产生横沟。地貌的改变使很多原本深埋在地下的墓葬暴露在沟壑两侧或地表附近。

戴家湾沟壑示意图

从清代晚期开始,这里就经常有青铜器出土。清光绪二十七年(1901年),戴家湾村的农民在村北的坡地上挖地时,挖出了青铜器30多件,其中包括著名的“柉禁十三器”(包括禁、尊、觚、斝、盉、爵、角、斗、卣、觯)。这组弥足珍贵的青铜器最先被大古董商端方获得,并著录在《陶斋吉金录》中。1911年辛亥革命之后,端方死于四川,由于家道衰败,其子弟于1924年将这组青铜器卖给了美国传教士福开森,福开森又以30万美元的价格卖给了美国纽约大都会博物馆。

大都会博物馆陈列的戴家湾青铜器

话说斗鸡台有个杨万胜的乡绅,平日横行乡里,恶贯满盈。因他私自加派大烟税款,激起了民愤。杨万胜为了开脱罪责,就请求党玉琨的手下张志贤代为求情。得知党玉琨喜好古董后,杨万胜就向张志贤透漏,“戴家湾村后大沟里,靠崖处有几个洞,洞里有古董,村里人常挖取卖钱”,还信誓旦旦地说:“只要动动锄头,就能挖出一堆来,卖个几十、几百白洋是平常事。”于是,从1927年秋开始,军阀党玉琨组织的大规模盗掘活动便在戴家湾沟两侧全面展开,挖宝地点在戴家湾沟以东的坡地上。当时盗宝指挥部就设在杨万胜家里,在挖宝行动开始后,党玉琨每次到此查看时,也都住在杨万胜家中,由其负责接待。

党玉琨从西安请来古董商作为技术指导,任命驻扎在宝鸡县虢镇的旅长贺玉堂为挖宝总指挥,委任凤翔“宝兴成”钱庄总经理范春芳为现场挖掘总负责人,命其卫士班长马成龙(凤翔人,外号大牙)为总监工,白文轩(宝鸡八鱼人)为副监工,又聘古董商郑郁文(人称挖宝先生,其父亲为古董商,曾与党玉琨有交往。新中国成立后郑郁文在陕西省博物馆工作)为秘书,盗墓贼董玉泉(宝鸡千河人)、张老九负责确定古墓方向,并有专人进行器物登记和分类。

范春芳等领命后,即召集桥镇、贾村、蟠龙、陈仓、长寿、陵塬等80多个自然村的村长议定,里、村摊派民夫,轮流出工。那些挖宝的农民都是被迫而来,他们自带干粮、工具。家距戴家湾稍近一点的,还允许回家食宿,那些远道来的都是星夜启程,日暮而归,再远的,只得带足干粮,夜里或借宿在村子的庄户屋檐下,或露宿在崖根的破窑洞中。

随着挖掘墓穴的面积不断扩大,所需人手越来越多,附近村庄摊派不出,就一下子扩大到了宝鸡、凤翔、岐山三个县的大部分村庄。这样,高峰时一天就有1000余人,整个戴家湾布满了密密麻麻的挖宝人。挖宝期间,斗鸡台热闹非凡。据当地老人讲,光大戏就唱了三个月,请西安、岐山、眉县等地的戏班子轮流演出。会场上有卖吃食的,摆散货摊的,好不热闹。

苏秉琦先生在后来的发掘报告中曾描述道:“陕西地上,如仰韶期之红陶、灰陶,虽不少概见,而带色陶片,在考察范围之内,尚不多有,而斗鸡台则因前数年党玉琨之发掘毁弃,地面上石器碎块、带色陶片,却时时可遇。”苏先生的这段话真实地反映出了戴家湾遗址在经历了灭顶之灾后的惨状。

盗宝活动进行到1927年11月底,挖出了一个大墓。据参加盗宝的人回忆说,墓壁上还有壁画,内容是大山和牛羊。画面分为两部分。第一部分是:在连绵重叠的大山脚下有一群羊,在大路旁边放有陶鬲、陶罐;第二部分为一群牛,牛有卧有立,牛群中似有一人(剥落不清)。山都画成整齐的大小三角形。牛羊身体各部也不成比例,粗有轮廓,形象不准,惟头部惟妙惟肖,眼睛极为传神。

该画由朱红色绘成,虽多处脱落,大体完好。这个墓内出土的器物较多,大多是青铜器,有鸟纹方鼎、扁足鼎、兽面纹尊等。特别值得一提的是,在这座墓坑里出土了三件铜禁(俗称“铜桌子”),最大的禁上置有方鼎、尊、觯、爵等两排酒器。较小的一件上放有三件铜器,中间放了一件卣。

天津博物馆藏龙纹铜禁

这些被挖出土的器物,均造型美观大方,装饰花纹,有些图案画了鸟兽,线条流畅,实为难得的艺术精品。

图文丨怡华

编辑丨王含

审核丨张程

斗鸡台隧道拓片