岁月抹不去的繁华——陈仓古城(一)

——关中最早的古城

2700多年前,一位来自东周都城洛邑(今洛阳)的士大夫,行役至曾经是西周都城的镐京(今西安),他满目所见,没有了昔日的荣华繁盛,只有一片忘情生长的黍苗,不时传来一两声野雉的哀鸣,此情此景,留下了“彼黍离离,彼稷之苗。……知我者谓我心忧,不知我者谓我何求”的千古咏叹。斗转星移,沧海桑田,春秋更替,历史上那些曾经耸立在宝鸡大地上的文明地标,承载厚重历史的故城,而今却静静地隐藏于陈仓荒野。忽然有一天,它们被考古工作者发现,会有怎样的故事呢?

位于陕西麟游县九成宫镇蔡家河村的蔡家河城址,距今大约有4000多年的历史,在缺乏早期古城发现的陕西关中地区,这座古城可能是该地区目前发现时代最早的史前时期的古城。它的发现及其城址一带有讲不完的故事。

1988年7月20日,麟游县后坪村村民武军民在村北一个叫四岭山的坡地上犁地时,突然“咔嚓”一声,犁尖任凭怎么使劲,也插不进土里去了。武军民提起犁一看,一个绿黝黝的东西套在犁尖上,起初以为是蛇,跑到一边。过了一会儿,见那绿黝黝的东西套在犁尖上不动,走近看清,原来有一个三条腿的器物套在犁尖上。他取下那件器物,循着犁沟寻到刚才“咔嚓”响的地方,才发现一堆摆放的绿锈包裹的青铜宝贝。

第二天武军民的父亲武永喜老人一大早就赶到县城报告麟游县博物馆,王麟昌馆长和魏益寿随即赶到后坪村。武军民打开了西厦房门,只见一件件绿锈斑驳的青铜器摆在地上,有卣3件,鼎、尊、盉、甗、觯、爵、斗各一件,这些器物雄浑厚重,制作精美,在麟游过去出土青铜器当中是前所未见的。后经博物馆工作人员调查,判断为一青铜器窖藏,推测器物主人因战乱或其他原因埋藏后,再也未回来。

独独的一座窖藏为什么要埋在荒山野岭上?也许后来宝鸡市考古工作队在此开展的考古工作能给出一种答案。

随贼而至的“救火队”

2005年11月间,麟游后坪四岭山上盗墓成风。按照宝鸡市文物局的指示,宝鸡市考古工作队于24日来到麟游处理盗墓留下的后遗症,所以考古队员常常自嘲自己是文物工作的“救火队”。

在四岭山200×300平方米的山坡上有20余座古墓被盗,探铲眼每隔2米一个,就像考古勘探过的一样。在现场发现了一个矿泉水瓶子,生产日期为2005年3月,还发现了一张河北省邯郸市地图。据当地村民讲,有辆白色皮卡车曾在这一带活动。恰巧,我们当天回宝鸡的途中,在十八岭的山梁上发现了一辆冀A牌照的白色皮卡车迎面而过,驶向麟游方向。

11月30日,宝鸡市考古工作队刘军社、辛怡华与北京大学学生刘静、冯峰来到麟游蔡家河。下午与麟游县博物馆王存建馆长、刘麟一同去后坪与群众商谈发掘事宜。工钱每天20元,看护费每晚4人,每人20元。

12月1日考古队进入后坪村考古工地。为了省事,我们挑选了两处盗墓者钻探出有花土的地方发掘。第一处靠上方位,当下挖约1米时,发现3条蛇,一大二小,还在冬眠。从墓葬填土看,土质很脏乱,表明早年被扰动过,也就是说曾被盗过,于是我们停止发掘,重新回填。然后在其下方不远的地方再选择一处,挖掘不久,同样,发现墓葬填土有被扰动过的迹象。于是我们放弃在此附近发掘,转到山梁西边断崖下的梯田方位,也就是1988年曾出土10件商周时期的青铜器点附近。这里断崖上暴露有多处早期墓葬,我们选择一处墓葬内夯土比较好的墓葬发掘。

等我们发掘到墓底,墓葬空空如也,什么也没有,说明该墓葬早年曾被盗掘,否则,不会如此“干净”。我们推测这一带早年曾发生大规模盗墓活动,当时墓葬的棺椁还完好,盗墓者才可以如取囊中之物。联想到1988年7月在此地附近发现的10件青铜器,我们怀疑可能出自此墓,由于某种原因,匆匆埋在墓葬附近,也未可知。考古向来充满着不确定性,以致显得神秘。

考古学家的关注

麟游县境内多山,其间河溪纵横,地跨两个水系,北部为泾河水系,南部为渭河水系。《诗经·大雅·绵》曰周人“民之初生,自土沮漆”。有学者认为:“周族起源于漆水河流域”,所以,地处漆水河上游和泾河上游的麟游县自然就成为探讨先周文化等重大课题的重点地区。但由于以往麟游县早期古文化遗址的科学发掘工作开展较少,该地区古文化面貌一直不甚清楚。为填补这一空白,结合教学实习,北京大学考古学系与宝鸡市考古工作队联合组成考古队,于1991年秋至1992年夏在麟游县进行了调查和试掘,重点发掘了蔡家河遗址。

蔡家河村的东侧有一条从北向南流淌的小河,叫蔡家河,村因小河而得名,小河在村南汇入自西向东的杜水(为漆水河的上游),漆水是渭河中游一条比较重要的河流,在武功境内汇入渭河。蔡家河遗址就在小河西侧的山梁上,东西约500米、南北约400米,地势北高南低,现地貌为多级梯田。断崖上随处可见大小不等的灰坑,地表及断面上多能采到新石器时代及商周时期的陶片、石器等。遗址隔蔡家河与发现青铜器的后坪村窖藏东西相望。

北京大学考古学系与宝鸡市考古工作队联合组成考古队的发掘工作分两个阶段进行。1991年10月至11月,发掘面积50平方米;1992年3月至6月,发掘面积100平方米。通过发掘,首次对麟游境内龙山晚期遗存的面貌,获得了一个初步的认识,填补了地区性古文化一个重要阶段的空白。

关中西部夏代考古学文化的寻找与识别是学术界长期关注的重要研究课题,是了解夏文化向西分布的范围,探寻先周文化的来源以及地区文明起源等重大研究课题的关键。蔡家河为代表的龙山文化最晚遗存的发现,为这一方面的研究注入了新的活力。

蔡家河城址的发现

为进一步探索蔡家河遗址的性质,2007年宝鸡市考古研究所在麟游蔡家河遗址重点区域进行了的考古调查与勘探。此次工作发现了城墙、居住基址及墓葬等遗迹分布,初步推断有城址的可能。

城址位于蔡家河村西北300米处的杜水(漆水上游)北岸二、三级台地上,地势西北高东南低,呈缓坡状。东为断崖,断崖下为蔡子沟河(蔡家河),西为台塬,北至山顶。现残存北城墙东西长约100米,宽6米,残高1.7米,依断崖而建,为东南——西北走向,间有中断。墙体五花土夯实,夯层夯窝不清。通过对城墙遗迹断面试掘,初步判定该城址的时代不晚于西周。

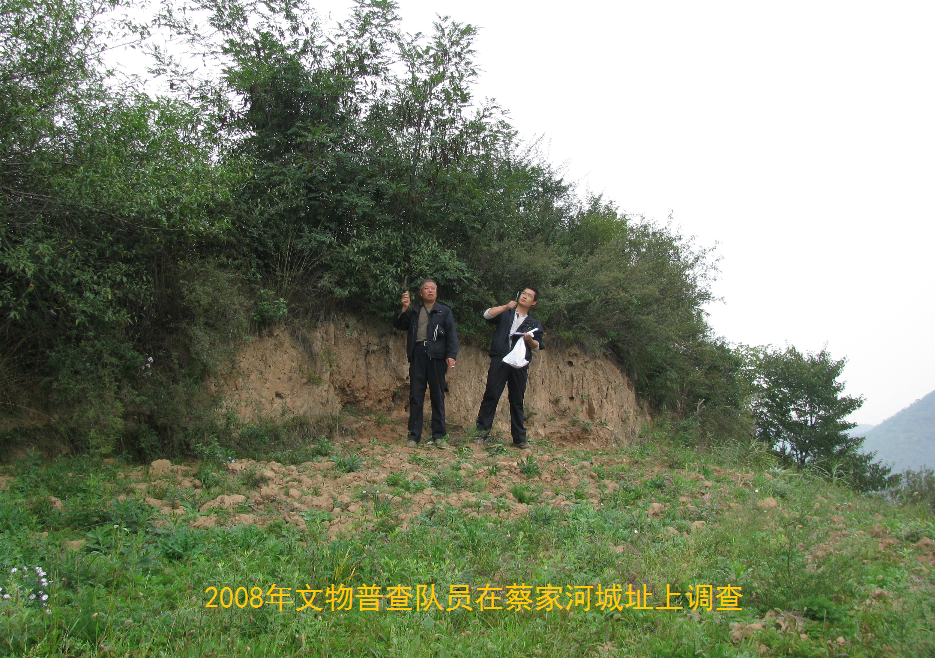

2008年10月,第三次全国文物普查时,宝鸡市文物普查队在城址西北端发现有一座陶窑打破城墙,陶窑直径1.3米,残高1米,在陶窑内采集有龙山文化的陶罐残片。据此推测该城址时代不晚于龙山文化,可能是关中地区目前发现时代最早的城址。

龙山文化泛指黄河中、下游地区新石器时代晚期的一类文化遗存,因首次发现于山东省济南市历城县龙山镇(今属济南市章丘区)而得名。距今约4500-4000年,时期相当于文献记载的夏代之前或与夏初略有交错。1956年陕西龙山文化从统称的龙山文化中区分出来,又因最初(1955)发现于西安市客省庄,也称客省庄文化。主要分布于渭河、泾河流域,距今约4300-4000年。最能反映陕西龙山文化特征的是灰陶,纹饰以篮纹、绳纹为主要特征。在三足类炊器中,鬲、斝较多,鼎、鬶少见,特别是有一种折肩小平底瓮,为其他文化所罕见,是代表性器形。

陕西龙山文化与甘青地区的齐家文化关系很密切,与河南龙山文化联系也较多,但与山东龙山文化的关系极少,大概是由陕西龙山文化的地理位置所决定的。陕西龙山文化的直接发展去向尚不明确,有待通过深入工作解决。而麟游蔡家河龙山时期城址的发现对研究距今4000多年前麟游地区的文化面貌、遗址性质、历史地位以及与先周文化的关系有着极其重要的考古价值。

图文 | 怡华

编辑 | 王含

审核 | 张程

蔡家河城址