追寻陈仓古国(六)——邢、井两国一家亲

许多春秋战国时期的列强,都能在宝鸡找到它们的血脉。东方的许多方国,它们早先居住在西部,随着西周封建屏藩制度发展,走出关中,林立于中原大地。现有的考古资料表明,西周时期在今宝鸡一带重要的方国,其地望大致可以确定,历史轮廓基本可以勾勒。

西周时期,在王朝畿内(今关中渭河平原)有井氏之邦,畿外有井侯之国,井侯就是文献中的邢国。当时,畿外首领称“侯”,畿内叫“伯(采邑主)”,虽叫法不同,但行政级别一样,各自肩负着不同的使命。采邑主主要在中央政府任职,执掌国家大政;诸侯则为地方行政区首脑,主持地方政务。

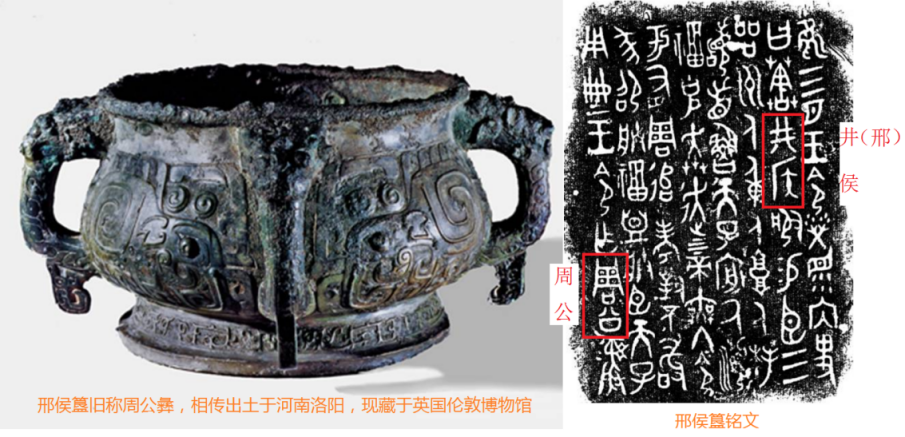

邢国地处今太行山以东的河北省邢台市,出自周公家族,是成周洛邑(今洛阳,西周三都之一)的北面屏障,曾多次率领诸侯与北方的戎狄作战。先后传二十世,历五百余年。春秋末年,国势衰弱,北方戎狄侵犯,邢君南迁,后亡于卫国。

井侯(邢国)之“井”,后世写作“邢”。井邑之“井”,穆共时代以前金文写作“井”,其后多作“

从井氏家族的姓氏说起

关于畿内井氏家族的姓氏,或谓姬姓,或谓姜姓。井为姜姓说的文献依据来自成书于北宋的《广韵》,说“井”为姜子牙之后。姜子牙为西周王朝三公之一,姜姓与姬姓世代同盟,相互联姻,西周王朝的建立也有姜姓一大功劳。

1974年在宝鸡茹家庄发现了的(弓鱼)

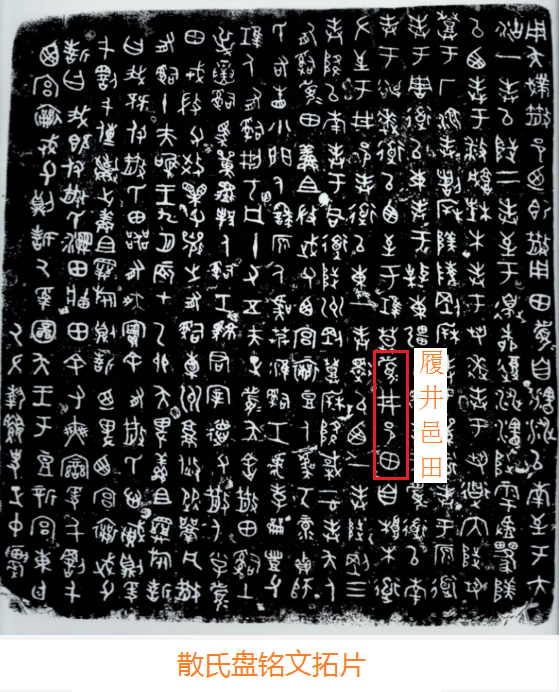

王国维最早提出井氏在散国以北,主要依据凤翔府出土的散氏盘和扶风出土的大克鼎上有关铭文。他认为散氏者,即《水经·渭水注》所记中的“大散关”之散,井在夨、散二国之间而居其北。谭其骧主编《中国历史地图集》采用此说。散氏盘铭文是说由于夨国侵占了散国田邑,遂以本国田邑来赔偿。所谓“履井邑田”不是分割井国的田给散国,而是说夨国用来赔付的田有一区靠近井邑之田,赔偿与井无关。

陈梦家认为井氏在凤翔,唐兰、尹盛平、尚志儒等续加论证,认为井氏居邑在今凤翔县城以南秦雍城遗址一带。此说认为古地名多沿袭相传,雍城有过“棫阳宫”、“大郑宫”等旧宫之名,从而把郑、棫林、郑井(井)视为一地推测其地望。

杜勇同意朱凤瀚所主张,认为井氏在扶风。西周晚期王室多难,厉王流彘,周室东迁,不少贵族家族为了避免青铜礼器落入他人之手,在遭逢政治变故之时,不得不把这些器物埋入地下。出于保密和安全的需要,当初窖藏这些铜器一般都会埋在自己家族的土地上。由于各窖藏地点距离其家族居址不会太远,所以朱氏根据禹鼎、

井氏的封地(采邑地)在哪里?

王国维最早指明了井氏采邑的方位。凤翔县城以南秦雍城遗址一带说,指出了井氏封国的具体地点。而依据井氏家族出土青铜器把井氏家族的居地定在今扶风任家村、齐镇村一带也没有错。怎样调和两种说法之间的矛盾?

作为三都之一的周原地区是西周王朝的政治、经济和文化中心,大量的贵族集居在这里,聚邑成都。在周原发现众多贵族家庭的青铜器窖藏,无疑是埋在贵族家庭各自的地产之上,但重要的家族在周原以外的周边地区还拥有他们的封地(采邑),那里生产出来的各种农产品收入才是他们的主要经济来源,他们在都城周原的地产大概相当于今天的“驻京办事处”。井氏家族在周原有住所,扶风任家村、齐镇村一带就是其家族的地产;畿内有采邑,采邑在今凤翔城南雍城遗址一带。如散氏家族的采邑在今凤翔西北,与千河西岸的夨国为邻,其周原地产在今召陈附近。

郑是个大区域

郑在西周时期是一个大方位。作为“国际化”都市的周原既有姬姓大族、皇亲国戚,也有被征服的异性大族。周原周围大多已被重要的王公大臣瓜分了。现在我们大略可以知道,岐山县城以北的周公庙一带为周公家族的采邑地;岐山县城以南刘家原到扶风县城一带,为召公家族的采邑地;岐山孔头沟一带是姜太公家族的采邑地,扶风召公镇吕宅、海家一带也是太公家族的势力范围。周原是西周王朝的核心,其周围分封给西周王朝执政的三大巨头家族也在情理之中。

周公庙以西的今凤翔原,包括陈仓区的一部分应该是大郑地的范围。这里地处岐山以南,渭河以北,千河以东,地势平坦,土地肥沃,自然条件不亚于周原,自然成为西周众多封国的摇篮。我们知道,仅郑地名,就有郑虢、郑井、郑姜、西郑等。郑虢,即位于郑地的虢国(西虢);郑井,即地处郑地的井邦;郑姜,即姜姓郑国的封地;郑地,宣王封其弟郑桓公有的封地,即后来的姬姓郑国的源头;西郑,金文中常常出现的关中平原五座城市(五邑)之一,大概因地处镐京、周原以西而称西郑。

秦都雍城城内大郑宫位置示意图

因为凤翔县在西周时期为郑地,所以春秋时期秦国在雍城建立的宫室叫大郑宫。《秦本纪》说:“德公元年初居大郑宫。”尹盛平先生认为,周康王改封邢侯后,他在郑地的封邑并没有废除,而是由其长子所继承,并用井(邢)国的地名作为氏名称。

家大业大的井氏家族

从目前金文资料看,井氏家族有井伯、井叔、井季三个分支,其中井叔又分为丰井叔和郑井叔两支。丰井叔氏一支的居邑是明确的。1983-1986年,陕西长安沣西张家坡村井叔家族墓地的发现,表明其居邑即在附近。

井叔家族另一支是郑井叔氏。在相关青铜器铭中,常见“井叔”之前冠有“郑”字,如郑井叔钟、郑井叔甗、郑井叔康盨、郑井叔父鬲等,故可称郑井叔氏。“郑井叔”之郑也应该是地区名称,意味着此一井叔分支的居邑当在郑地,大约在今天的凤翔县城以南。

“郑”有大名、小名之别。小名指一个具体的地理位置,如“王在郑”、“郑姜”之郑;大名则指区域名称,如“郑虢”、“郑井”之郑。在“郑”这个大区域内,同时并存虢国、井邦和“王在郑”的行宫。三年兴壶铭云:“王在郑,飨醴,呼虢叔召兴,锡羔俎。”是说某王三年,周王在郑地行宫大摆宴宴,王让虢叔引荐兴,并赏赐兴一件祭祀时盛放羔羊的俎案。兴为微氏家族成员,是商王室微子启的后人,商朝灭亡后,微子启投靠周,周公在今周原赏赐其一块宅地,是周原有影响的异性大族,其家族世居今扶风县庄白村一带。1976年发现的庄白一号窖藏,出土青铜重器103件,是新中国成立以来出土西周青铜器最多的窖藏。

关于井氏家族的居邑问题,涉及面广,纠葛甚多。但从各种资料的综合分析来看,井氏家族是西周畿内世族,其居住地在今扶风县齐镇。氏族封地很可能在今凤翔县城以南的雍城遗址一带。

邢国的分封

关于邢国的分封及井邦与邢国的关系有两种截然相反的观点,一部分学者认为井邦(采邑)出自邢国(诸侯国),另一种学者则认为邢国出自井邦。在西周,邦与国是平级的,在王畿内称邦,王畿外称诸侯国。邦主叫伯(采邑主);诸侯国叫诸侯。

认为邢国出自畿内井邦的代表学者是尹盛平。他认为第一代邢侯是先由成王封其在畿内为采邑主,在王朝担任大臣,后由康王改封其为邢侯,成为邢国的始君。康王为什么要改封邢侯呢?与康王北征有关。康王时期与北方的战争主要是讨伐北戎的战争。北戎在太行山两侧,地处今山西、河北两省交界处。邢侯的改封,确实起到了“以藩屏周”的作用,成为抵御北方戎族入侵的坚强军事堡垒。

主张井氏家族出自邢侯的观点最早由徐中舒提出,他认为邢侯大宗封于邢,其次子当仍留居王朝,食采于畿内的邑。杜勇进一步认为第一任邢侯其长子继位为侯,次子回周原畿内接受采邑,时间可能在成王末年到康王初年。井氏家族可称为“井邦”或“井家”,称“邦”重其政治属性,称“家”重其宗法属性。

当初周、召二公食采周原,是对他们有功于王室的奖赏,采邑的收入是他们的俸禄。随着老一辈朝中重臣的谢世,其后代虽有可能袭其爵,但若非贤者也难上位。周王根据实际需要便从畿外诸侯的子嗣中选用少量贤能之士,授予采邑,委以重任,成为侯补王朝卿士的重要渠道。井氏采邑的首任采邑主是邢侯之子、周公之孙,他是通过“选贤用能”途径从邢国来到王室任职而受采于周原的。也就是说井氏家族是从畿外邢侯公室中分化而出,从邢国来到周原的,其分支井伯氏、井叔氏有好几代人先后担任王朝卿士,成为周天子的肱股之臣。

两种说法各有道理,但对现有资料的研究还很难得出最终结论,我们只能寄希望于将来有更多的井氏家族青铜器出土,为进一步研究定论提供依据。但无论是井邦(采邑)出自邢国(诸侯国)还是邢国出自井邦,井邢一家亲是没有疑问的。

END

图文:怡华

编辑:王含

审核:张程

- 扫码关注 -

”,后世文献写作“井”。对于邢国的分封时间及到底是邢国出自井氏之邦,还是井氏之邦出自邢国,学术界还在争论,不过有一点是肯定的,他们原本是一家人,是两个既有区别又有联系的政治实体。

”,后世文献写作“井”。对于邢国的分封时间及到底是邢国出自井氏之邦,还是井氏之邦出自邢国,学术界还在争论,不过有一点是肯定的,他们原本是一家人,是两个既有区别又有联系的政治实体。

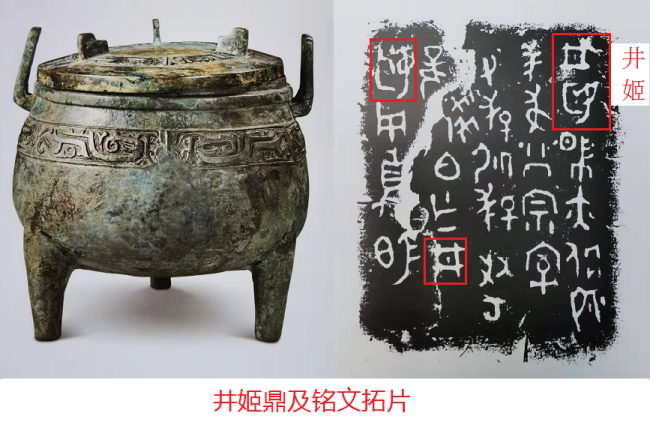

国墓地,出土了多件铸有“

国墓地,出土了多件铸有“ (弓鱼)伯作井姬用鼎”之类的铭文青铜器。

(弓鱼)伯作井姬用鼎”之类的铭文青铜器。 (弓鱼)伯墓为夫妻合葬墓,凡

(弓鱼)伯墓为夫妻合葬墓,凡 (弓鱼)伯为井姬所作青铜器全都出现在M2,而M1只有(弓鱼)

(弓鱼)伯为井姬所作青铜器全都出现在M2,而M1只有(弓鱼) 伯自作器的出土。加之M2的埋葬规格低于M1,因而发掘者推断M2为(弓鱼)

伯自作器的出土。加之M2的埋葬规格低于M1,因而发掘者推断M2为(弓鱼) 伯之妻的墓葬,出土铜器铭文中的“井姬”应是(弓鱼)

伯之妻的墓葬,出土铜器铭文中的“井姬”应是(弓鱼) 伯之妻。按照“父家氏+姓”原则,“井”为“姬”姓由此得到可靠证明。

伯之妻。按照“父家氏+姓”原则,“井”为“姬”姓由此得到可靠证明。

钟的出土地,把井氏家族的居邑确定在今扶风任家村、齐镇村一带。

钟的出土地,把井氏家族的居邑确定在今扶风任家村、齐镇村一带。