追寻陈仓古国(五)——扑朔迷离的郑国

许多春秋战国时期的列强,都能在宝鸡找到它们的血脉。东方的许多方国,它们早先居住在西部,随着西周封建屏藩制度发展,走出关中,林立于中原大地。现有的考古资料表明,西周时期在今宝鸡一带重要的方国,其地望大致可以确定,历史轮廓基本可以勾勒。

有个寓言叫《郑人买履》。说从前有个郑国人,想买双鞋子,于是在家里量好自己脚的尺码。到集市挑好鞋子才发现忘了带尺码,于是他急急忙忙回家拿。但等到返回集市的时候,集市已经散了,鞋子也没有买到。有人问他为什么不直接用自己的脚去试鞋子?他回答说宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。寓言讽刺了那些墨守成规的教条主义者,说明因循守旧,不思变通,终将一事无成。

寓言里所说郑国在哪里呢?

从一件出土文物说起

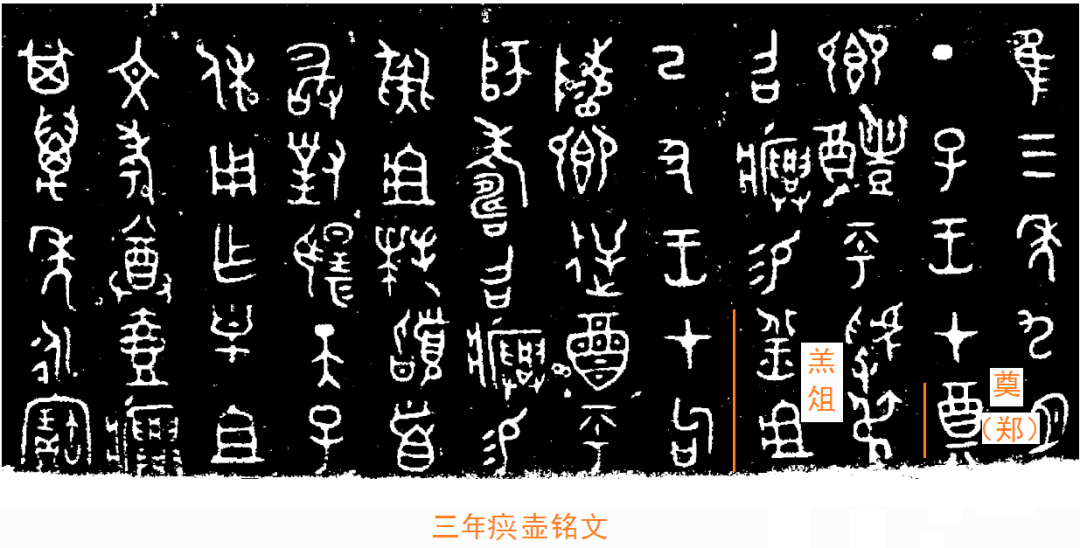

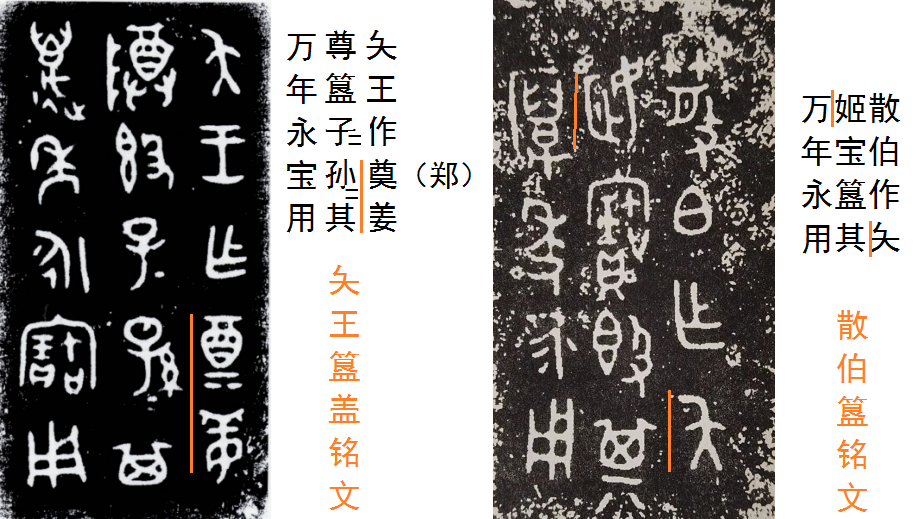

1974年5月,宝鸡县贾村公社上官村出土了三件西周青铜器,其中有夨(cè)王簋盖一件,铸有铭文17字:“夨王作奠(鄭,郑)姜尊簋,子子孙孙其万年永宝用。”

“郑(鄭)”,为“奠”字衍生字,在金文中作“

持夨国是姜姓说的学者认为,这件铜器是夨王为出嫁的女儿作的陪嫁器,其女嫁到郑国,郑国是传统上的姬姓国家,按照古代同姓不婚的原则,夨国只能是姜姓。

而说夨国为姬姓的学者认为,夨王簋盖是夨王为其妻“郑姜”作的青铜器,周代有“妇人称国及姓”的礼规,夨国当然不是姜姓。况且传世出土于凤翔的散伯簋铭文有“散伯作夨姬宝簋其万年永保”,认为这是散伯为其妻“夨姬”作的青铜宝器,依“妇人称国及姓”礼规,夨姬来自夨国,夨自然是姬姓。

可谓公说公有理,婆说婆有理,莫衷一是啊!金文中有郑地,传世文献中有郑国,郑国与郑地又有什么关系呢?

文献中的郑国

春秋战国时期,建都于今河南新郑的郑国,其版图主要位于今河南郑州一带。在历史上,郑国曾以经济、法制、诗乐文化发达而闻名于列国,是中国法制和法家思想的重要起源地之一,战国初年,被韩国所灭。韩国人韩非子在其《郑人买履》寓言里,取笑郑国人拘泥于教条,依赖于数据的习惯,这是胜利者优越感的流露。

关于郑国的建立,《史记·郑世家》云:“郑桓公友者,周厉王少子而宣王庶弟也。宣王立二十二年,友初封于郑。封三十三年,百姓皆爱之。幽王以为司徒。”据此可知,郑国的开国君主叫郑桓公,名友,他是周厉王的小儿子、宣王的同父异母弟,公元前806年受封于郑地,因其治国有方,不仅深受百姓拥戴,还在朝廷谋得司徒一职。司徒,在中国古代是一个重要的官职名。尧时舜为司徒。舜摄帝位,命契为司徒,教化民众,相当于现在掌管宣传、教育的高级官员。

原来郑国出身自西周王室,同为姬姓,根正苗红。那么郑国最初的封地在哪里?

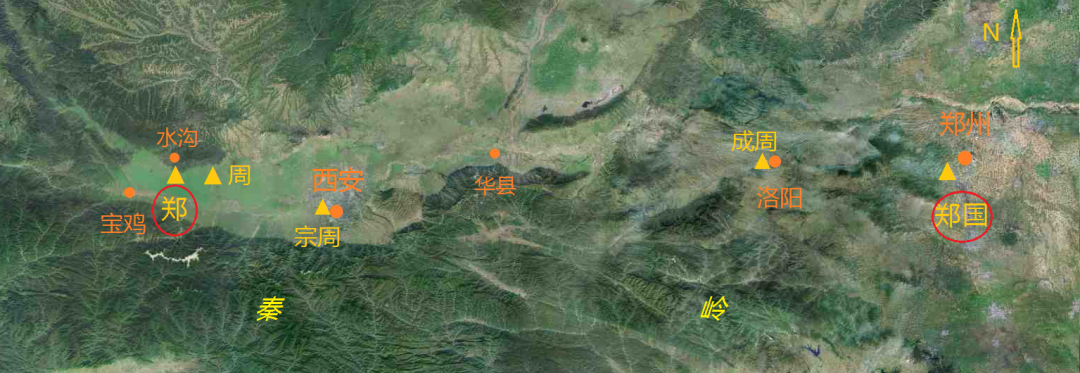

《汉书·地理志》将郑桓公的封地与汉代的郑县联系,认为就在今陕西东部的华县一带。而卢连成和王辉先生将郑与春秋时期秦都雍城一带的大郑宫相联系,认为,郑应该位于今关中西部的凤翔一带。

据《左传》,公元前559年,晋、齐、宋、卫联军对秦进行征讨,联军一度越过泾水到达棫林,说明棫林在泾水以西,也就是关中西部。1982年曾在凤翔雍城遗址采集到“棫阳”瓦当。

夨王簋盖中讲到郑与夨国(西周时期的方国,地望在今陈仓到陇县一代的千河流域,都邑在千河西岸的贾村塬)的婚姻关系也说明,把郑定在关中西部的凤翔一带是比较合理的。

郑国始祖桓公是宣王的弟弟,郑自然为姬姓,夨王簋盖铭文中与郑联姻的夨国,应该是姜姓。但1963年宝鸡贾村出土的何尊铭文表明,何是西周王室的宗小子。何尊出土地贾村地处夨国境内,为夨国都邑所在地,与夨国姜姓相矛盾。

对出土金文的研究,夨国确实为姬姓。夨王簋盖铭文中“奠(郑)姜”,一定是夨王之妻,郑必为姜姓。莫非历史上曾存在过不同姓氏的两个郑国?

的确,历史上曾出现过两个郑国,一个姜姓郑,一个姬姓郑。

收藏于北京故宫博物院的

出土的金文与文献相对证,使我们了解到西周历史上不为人知的一段史实,即在郑桓公的姬姓郑氏之外,还有一个姜姓的郑氏宗族,而姜姓郑氏宗族的历史更为悠久。西周早期的宜侯夨簋(1954年6月出土于江苏镇江大港镇烟炖山,现收藏于中国国家博物馆)中,明确讲到“郑七伯”被周王赏赐给宜侯,可见,郑地早就存在。而

金文中郑地的情况远比姜姓郑伯与姬姓郑桓公两宗族的交替更复杂。古文献上讲,周穆王曾居郑宫,后世学者还提出周穆王以下都于西郑的说法。在西周中期的金文中,郑地的确常常是周王的活动之地。

扶风法门庄白出土的三年兴壶铭文提到周王在郑地暂住举行燕飨礼,并给兴赏赐了羔俎(祭祀时盛放羔羊肉器具)。免尊则记载了周王在郑地举行冊命仪式,任命作器者免担任司工一职,让他掌管屯田、水利、土木建筑之事。

西周金文中还经常出现“五邑”,李峰先生认为,“五邑”是指当时位于渭河平原上的五座主要城市,郑地很可能属于这五座城市中的一座。从金文来看,到西周中期,位于关中平原西端的郑地,可能已经发展成一座周王常常莅临并派遣官员直接管理的重要城市。郑地的发展和繁荣,与周穆王对于西北方面的兴趣可能不无关系。

穆王西巡之事,见于《古本竹书纪年》《今本竹书纪年》《史记》《左传》等文献,从后代帝王出巡的事例来看,出巡的主要目的是镇抚周边异族。

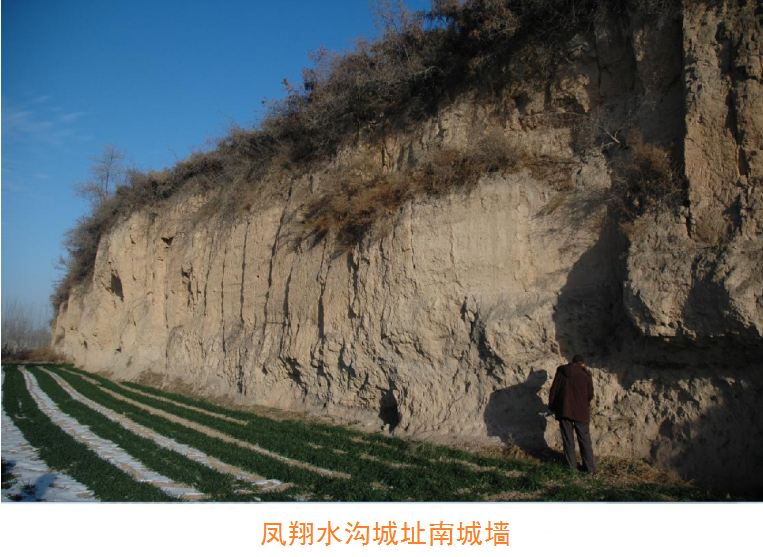

2004年在凤翔水沟发现了一座西周时期的城址,面积达140万平方米,相当于196个足球场大,只有动用国家力量才能修筑如此规模的城市。我们推测很有可能是金文中“五邑”之一的西郑所在地,据文献,穆王曾居西郑处理国家大事。

西周中期以后,郑地对于王室的重要性明显下降。郑地的这种变化,可能正是周宣王将郑地封于其弟友的缘故。而所谓封郑,只是将郑地原本属于王室的财产划归友。即使姬姓友封郑以后,姜姓的郑氏宗族仍然存在。

郑国历史的另一个谜,则是东迁的时间。

究竟是郑桓公征伐并灭掉鄶国(周朝诸侯国之一,在今河南郑州市西南),从而把郑国从关中迁到了河南新郑一带,还是桓公之子郑武公完成了东迁?这是学术界存在的两种观点。

合理的解释是,郑国的东迁是在郑桓公成为周王室司徒之后发生的事。郑桓公执政的第33年,他担任了周王室司徒这一重要职位,这一年是幽王八年(前774年)。桓公之所以能出任司徒一职,是周王室对权力重新组合的结果。当时担任西周百官之长的皇父在与幽王与褒姒之间的党派斗争中失败,皇父失宠,郑桓公得势。于是郑桓公假公济私,利用在成周(今河南洛阳)主政的便利,把自己的私欲强加于虢、鄶这样的小国之上。《史记•郑世家》说郑桓公将郑的人民迁至成周,虢、鄶两国让出十邑供他们居住。

大约在幽王九年到十一年(前773~前771年),郑桓公将郑氏宗族的家产由关中西部的郑地(今凤翔一带)东移至成周,暂寄居于东虢和鄶国小邑。公元前771年,犬戎攻陷西周都城(今西安),幽王与宠妃褒姒被杀于骊山脚下,于是留下了“烽火戏诸侯,千金买一笑”的典故,西周灭亡了。幽王之子在秦襄公的护送下迁都洛阳,于是有了“襄公救周”典故。平王东迁后的第二年(前769年),郑武公首先灭掉东虢,再于平王四年(前767年)灭掉鄶国,从而建立了郑国在中原地区的新基地。

东虢是周文王之弟虢叔的封地,是武王克商后进行封建的一个重要的东方姬姓诸侯国,资历比郑国老多了。其治邑虎牢关,位于成周(西周三都之一,在今洛阳)以东,地势险要,历来为军事要塞,是周人经营东土、南土的军事枢纽,在众多封国中,地位独特而重要。东虢虽为嫡系封国,且处于咽喉要地,但却未能踏上春秋霸主的宝座,还被其同姓的郑国早早的给灭掉了,可见国与国之间的争斗有时是不讲根脉,不留情面的,实力才是大道。

参考文献

1.卢连成:《周都域郑考》,《考古与文物丛刊第二号·古文字论集》,1983年11月。

2.王辉:《周畿内地名小记》,《考古与文物》,1985年第3期。

3.李峰:《西周金文中的郑地和郑国东迁》,《文物》,2006年第9期。

审核 | 张程

”,象形,上面是“酉(酒)”,下面象放东西的基物,本义为设酒食以祭祀。“邑”字旁是后加上去的,表示都邑。夨王簋盖这件青铜器的发现,引起了学术界对夨国是姬姓还是姜姓的争论。

”,象形,上面是“酉(酒)”,下面象放东西的基物,本义为设酒食以祭祀。“邑”字旁是后加上去的,表示都邑。夨王簋盖这件青铜器的发现,引起了学术界对夨国是姬姓还是姜姓的争论。

盘铭文记载了作器者

盘铭文记载了作器者 在周(今周原)受到周王赏赐,并为其父郑伯、母郑姬作器以为纪念。

在周(今周原)受到周王赏赐,并为其父郑伯、母郑姬作器以为纪念。 盘作于宣王二十八年(前800年),即郑国第一任国王桓公封郑后的第六年。但从

盘作于宣王二十八年(前800年),即郑国第一任国王桓公封郑后的第六年。但从 盘铭文看,这一年郑伯、郑姬已经过世了,而史书记载郑桓公在公元前771年犬戎入侵时,与幽王一起死于戏地(今临潼)。郑桓公比

盘铭文看,这一年郑伯、郑姬已经过世了,而史书记载郑桓公在公元前771年犬戎入侵时,与幽王一起死于戏地(今临潼)。郑桓公比 盘铭文中的郑伯晚死29年,可见,

盘铭文中的郑伯晚死29年,可见, 盘所讲的郑伯不可能是郑桓公,

盘所讲的郑伯不可能是郑桓公, 盘所讲的郑氏宗族,与郑桓公不是一族的郑。

盘所讲的郑氏宗族,与郑桓公不是一族的郑。 盘是儿子

盘是儿子 为其父母所作,所以在称呼其母时称呼本族(郑)名和母亲所出族的姓(姬)。可见,夨王之妻来自属于姜姓的郑国宗族,而

为其父母所作,所以在称呼其母时称呼本族(郑)名和母亲所出族的姓(姬)。可见,夨王之妻来自属于姜姓的郑国宗族,而 之母(郑伯之妻)则来自一个姬姓的宗族。夨王簋盖所讲的这个姜姓的郑,很可能就是

之母(郑伯之妻)则来自一个姬姓的宗族。夨王簋盖所讲的这个姜姓的郑,很可能就是 盘所讲的郑伯的宗族。

盘所讲的郑伯的宗族。

盘和夨王簋盖所讲到的郑氏宗族,很可能就是宜侯夨簋提到的郑地早期姜姓居民的后裔。

盘和夨王簋盖所讲到的郑氏宗族,很可能就是宜侯夨簋提到的郑地早期姜姓居民的后裔。