虎啸千年——文物中的“虎”形象

猛虎虽云恶,亦各有匹侪。

——唐·韩愈《猛虎行》

2021年4月至6月,宝鸡市考古研究所在高新区“宏运·公园里一期考古项目”发掘古墓葬36座,包括战国墓葬14座,西汉墓葬9座,东汉墓葬2座,唐代墓葬3座,宋代墓葬6座,明代墓葬2座。其中编号M32的西汉墓葬出土有精美彩绘陶鼎、钫、壶等10余件(组),皆为冥器。经加固保护与修复,发现陶鼎三足处均以虎头形象装饰。虎目圆睁,双立耳,张口咧嘴,獠牙外露,形象凶恶,有辟邪镇墓之意,与崇虎文化有关。

图1 宝鸡宏运·公园里项目古墓葬考古发掘出土彩绘陶鼎(宝鸡市考古研究所藏)

图2 彩绘陶鼎足部虎首侧视(宝鸡市考古研究所藏)

两汉时期,人们认为虎是阳兽能吞食阴物鬼魅。汉代典籍多有记载,如《春秋考异邮》称:“七者,阳气成,故虎七月而生。阳立于七,故虎首尾长七尺。”《风俗通义》载:“虎者,阳物,百兽之长也,能执搏挫锐,噬食鬼魅。”《论衡·订鬼》援引《山海经》所载“恶害之鬼,执以芦索而以食虎。”充满阳刚之气的虎被赋予辟邪禳灾、趋吉降福的功能。崇虎文化源于古人对虎的图腾崇拜,虎的形象演化经历了漫长的历史时期。

信仰之虎——崇虎文化

“虎”起源于亚洲东部(今华南地区),属哺乳纲大型猫科动物。虎在自然界中处于食物链顶端,几乎没有天敌,适应力极强。在我国北起白山黑水、南至琼州珠崖皆有分布。虎无固定巢穴,行踪诡秘,游走于山林河川之间,攀爬、涉水无所不能。从化石资料来看,至少在100万年前,蓝田人就和虎共存于世。在长期狩猎过程中,慑于虎的捕食能力,古代先民因恐惧催生了崇拜,将虎诡秘、迅猛、强壮的特点赋予神话色彩,成为华夏民族图腾之一。

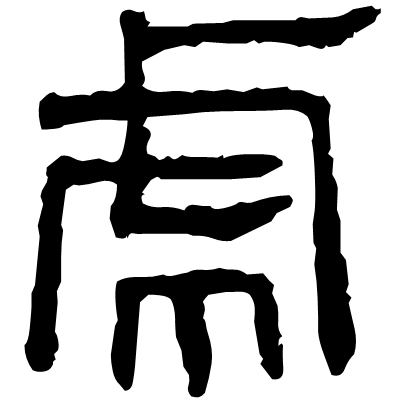

甲骨、金文中的“王”形似斧钺象征王权,而虎前额上的花纹也酷似“王”字。由此人尊虎为百兽之王,把国家的最高统治者也以“王”相称。《说文解字》:“虎,山兽之君。从虍,虎足象人足,象形。”虎字的演变过程经历了几个阶段:甲骨文

随着人类社会的不断进步,虎的形象在不同的载体上大放异彩,深刻影响着古人的审美,孕育出独特的崇虎文化。

蒙昧之虎——石器时代

远古人类在渔猎中对自然、神灵的敬畏和祷告,催生出最原始的宗教意识,诞生了“虎”崇拜。虎的形象最早可上溯到旧、新石器时期的岩画中,广泛出现于史前各聚落遗址。

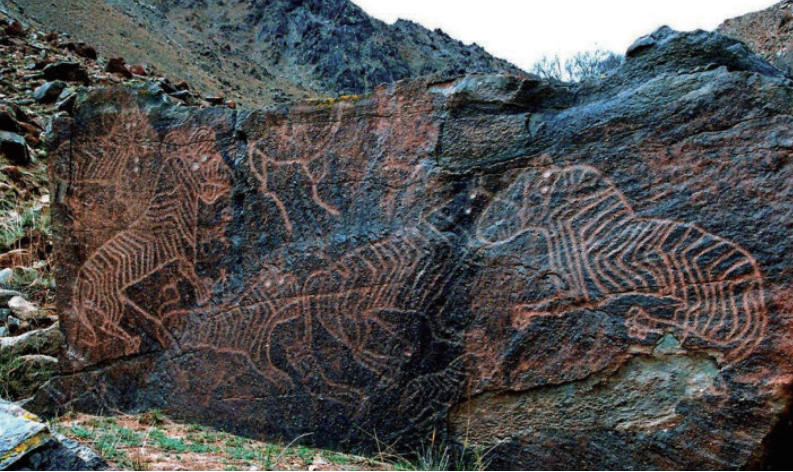

图3 内蒙阴山岩画“群虎图”

岩画由5只大虎和1只幼虎组成,着重突出老虎形象。群虎雌雄有别,姿态各异,或静卧、远眺, 或亲昵、扑食,线条粗犷有力,形似传神,凿刻精湛。虎的形态清晰明了,造型更加生动写实。

图4 红山文化玉虎(赤峰博物馆藏)

玉虎塌腰站立,虎头硕大,垂首圆睁大眼,双耳直立前伸,虎嘴向下并且显露牙齿,似吞食猎物,仅尾部残缺,形象拙朴生动。

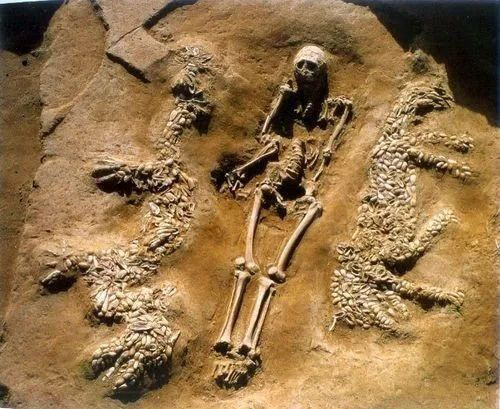

图5 西水坡遗址蚌壳堆塑的龙、虎图案

该遗址所属M45墓室中部男性骨架左右两侧,用蚌壳精心摆塑龙虎图案。其中虎图案位于人骨架的左侧,头朝北,背朝东。虎头微低,圜目圆睁,张口露齿,虎尾下垂,四肢交递,如行走状,形似下山之猛虎。

青铜之虎——商周时期

由渔猎逐步进入农业社会,人们对虎的形象更加重视,以繁杂的纹饰、夸张的形态、写实的风格,将崇虎观念融入到青铜器中。

图6 虎噬人卣(日本京都泉屋美术馆藏)

卣的造型取踞虎与人相抱的姿态,立意奇特。虎以后足及尾支撑身体,同时构成卣的三足。虎前爪抱持一人,人朝虎胸蹲坐。双足踏于虎爪之上,双手伸向虎肩,虎欲张口吞食人首。

图7 青铜子母虎(宝鸡青铜器博物院藏)

母虎张口匍匐,双耳竖立,虎目圆睁,双眉作勾云纹上翻,以云纹、圆点饰虎须。张口露齿,口衔幼虎,幼虎倒颈回望,口向上大张,四足及尾部自然下垂。

列国之虎——春秋战国时期

诸侯争雄,兵家、纵横家大行其道,虎不仅成为贵族饰品的题材来源,而且出现在与政治、军事相关的信物凭证上,如:调度军队的兵符、出访使者所持之节,都以“虎”字命名,如“虎符”“虎节”。

图8 虎形玉佩(宝鸡市考古研究所藏)

虎伏卧呈弓状,抿口,口角为一对钻圆孔,长方形目,弯背塌腰,腹微下垂,尾上卷,中间形成一圆孔,孔对钻而成,前后腿爪屈收于腹下.两面纹饰基本相同,采用蟠螭纹和勾云纹。

图9 王命传任虎节(故宫博物院藏)

虎节体扁平,作伏虎形,昂首张口,长尾从臀部向脊背弯曲。一面刻划铭文5字:“王命,命传赁(任)。”铭文表示持虎节者身负王命,所经过的驿站要负责接待。

图10 杜虎符(陕西历史博物馆藏)

虎符体态雄健,虎口微张,昂首塌腰站立、尾自然下垂,蓄势待发。颈部有一穿孔,背面有一凹槽。 全符由左右两半合成,现存左半符,符面有错金铭文40字:“兵甲之符,右在君,左在杜,凡兴士被甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之;燔燧之事,虽毋会符,行殴。”大意是:国君掌右半符,地方将领持左半符,凡调动兵士50人以上,需左、右符相合。

飞天之虎——两汉时期

人们给虎插上双翅化形翼虎,飞升上天位列星宿,与苍龙、朱雀、玄武合称四神兽化身祥瑞。《后汉书·翟酺传》云“虎翼一奋,卒不可制”。虎的形象在粗犷威猛之余,不失飘逸浪漫,体现了汉代的审美特征。

图11 白虎瓦当(陕西历史博物馆藏)

白虎依据中心瓦柱呈弧形,虎首高昂,张口怒目,挺胸塌腰,四肢雄健,尾巴微卷上翘,蓄势待发,形态写实,体态灵活、英勇威武。

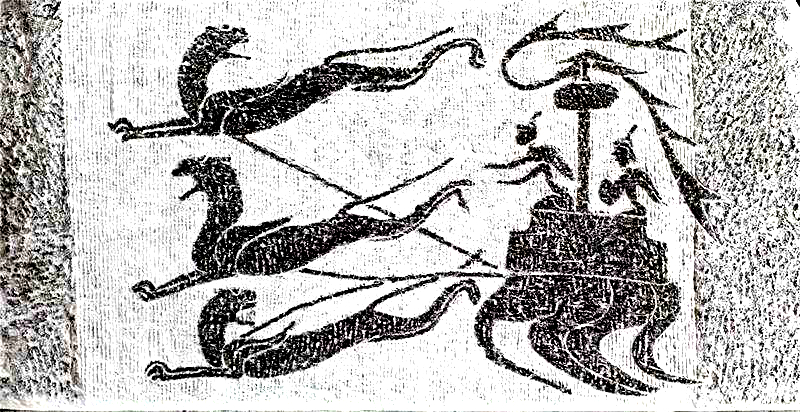

图12 雷公车画像石拓片(南阳汉画馆藏)

画面中三只翼虎飞奔向前,牵引雷公车,车中树鼓。车乘二人,前为驭者,后为雷公。古人认为天上的雷声就是雷公敲击天鼓发出的声音,预示着风调雨顺的好年景。

几千年来,人与虎关系密切,对虎的崇奉贯穿民族文化始终,寄托着古人对美好生活的向往与追求。从敬畏到崇拜,从共存到对立,虎的数量随着栖息地的缩减而急速下降。如今全球野生虎的数量约在3200只,我国境内野生虎华南虎已经绝迹(仅存动物园),东北虎数量约在50只左右。虎啸千年以后,人们正通过各种方式来挽救百兽之王,努力探索人与虎共存的和谐之路.

附记:近期疫情汹汹,有感而作《春望》,愿虎啸风生、驱散瘟邪。

春 望

寅年卯月恰仲阳,阴霾骤起锁陈仓。

车马禁足皆不动,客行蛰居避疠瘴。

欲借断魔斩邪魅,皂雕催动鬼神彰。

虎啸九州妖厉散,且待人间遍祯祥。

END

图文 | 张程

编辑 | 王含

审核 | 秋风

群行深谷间,百兽望风低。

、金文

、金文 、石鼓文

、石鼓文 、秦简

、秦简 、汉简

、汉简 。《易经·乾卦》:“云从龙、风从虎”将现实中的虎与神话中的龙等同对待,成为具有神性的猛兽。长久以来“虎”作为勇武无畏的气质代表,被广泛应用于军旅之中。古人借虎的威猛,冠名善战精锐的将士。如:牧野之战周武王率领的“虎贲”;周宣王南征淮北的猛将“虎臣”;两汉时期统领宿卫侍从的“虎贲郎”;三国时,魏、蜀两国监统侍卫扈从的“虎骑监”;宋代殿前、司侍卫司下属的“虎翼军”;金代从侍亲军中特选的“虎步军”;元代镇防卫戍上都的“虎贲亲军”;清代扈从围猎的禁卫“虎枪营”等。

。《易经·乾卦》:“云从龙、风从虎”将现实中的虎与神话中的龙等同对待,成为具有神性的猛兽。长久以来“虎”作为勇武无畏的气质代表,被广泛应用于军旅之中。古人借虎的威猛,冠名善战精锐的将士。如:牧野之战周武王率领的“虎贲”;周宣王南征淮北的猛将“虎臣”;两汉时期统领宿卫侍从的“虎贲郎”;三国时,魏、蜀两国监统侍卫扈从的“虎骑监”;宋代殿前、司侍卫司下属的“虎翼军”;金代从侍亲军中特选的“虎步军”;元代镇防卫戍上都的“虎贲亲军”;清代扈从围猎的禁卫“虎枪营”等。

-欢迎关注官方微信公众号-