荒冢夜锄声,群盗多蚊虻——从凤翔秦公一号大墓二号坑发现的盗洞说起

由陕西省考古研究院、宝鸡市考古研究所及宝鸡先秦陵园博物馆联合发掘的秦公一号大墓二号坑2019年度考古发掘简报已公布(见《陕西凤翔雍城秦公一号大墓二号坑2019年考古发掘简报》,《考古与文物》,2021年第6期)。

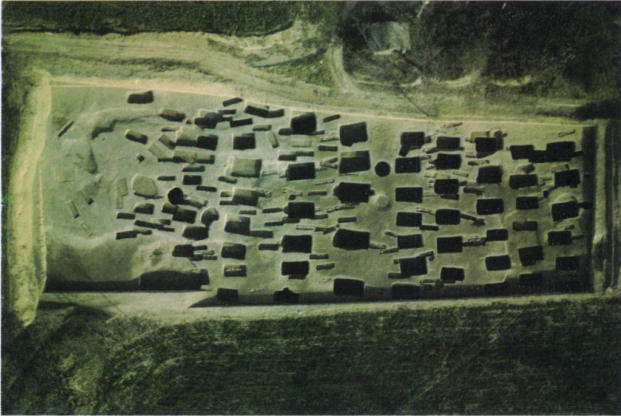

二号坑位于秦公一号大墓东墓道南侧65米处,于1980年前后被考古工作人员发现,平面形状为“凸”字形,由通道、坑体两部分组成。其规模远超陵区内已发掘的20余座车马坑,有力的推动了秦陵墓车马坑及陪葬制度研究。

通过考古发掘,使考古工作人员对二号坑的形制、结构、营建过程、晚期破坏情况等有了较为清楚的了解,尤其是盗洞中各类器物的出土,有助于对坑内陪葬器物的预判,提前做好下一步发掘工作中的现场文物保护工作。

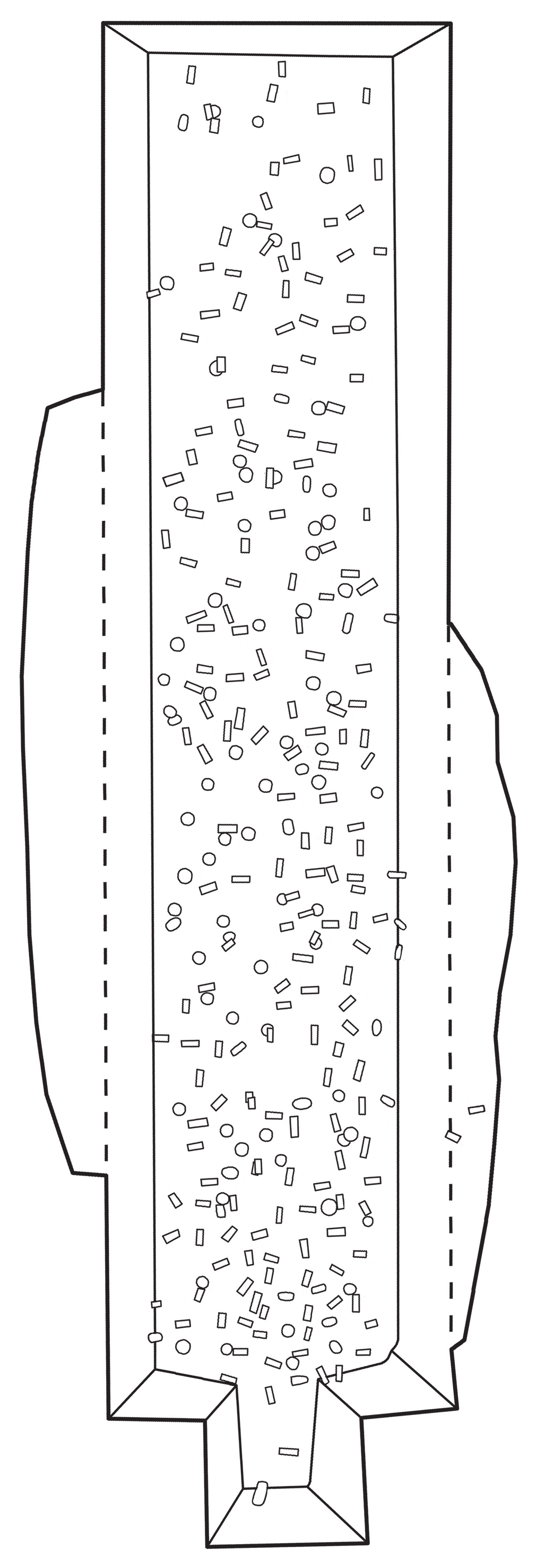

发掘过程中工作人员对坑内填土、盗洞情况有了较为清楚地了解,遗址出土了大量动物骨骼及各种器物,反映了坑内陪葬品丰富的内涵。值得注意的是,此次发掘出土器物有金、铜、铁、玉石、陶等多种质地,除铜钱、铁攫头是盗掘时的遗物外,其余均出现在盗洞之中。在整个陪葬坑的通道、坑体及坍塌部分发现盗洞283个。盗洞形状有圆形、椭圆形、长方形三种,长方形盗洞数量最多。盗洞时代从秦末延续到明清时期,有多组盗洞存在打破关系,大多数盗洞通到坑底,少数盗洞半途废弃。

二号坑车马坑发掘仍在持续,截至目前,累计发现盗洞290余处,属实“旷古烁今”。

盗影不迷踪

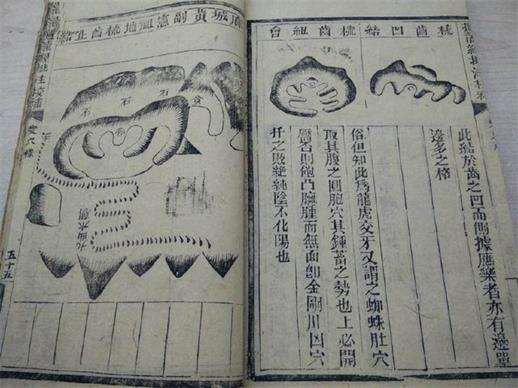

寻龙分金看缠山,一重缠是一重关,关门如有八重险,不出阴阳八卦形。

《寻龙诀》剧照

看过由小说《鬼吹灯》后四部改编的电影《寻龙诀》的小伙伴一定对这句话印象深刻。电影中男主胡八一手持罗盘,默念此心诀,成功找到出入墓室的方法。其实这句话出自唐代杨筠松所书的堪舆学名著《撼龙经》,其实际意义也与小说的盗墓有所出入,讲的主要是基于地质上的风水学理论。都说艺术是源于生活而高于生活的存在,那现实中的盗墓是一种怎样的存在呢?

《撼龙经》图本

《撼龙经》图本

史迹可循焉

中国历史,大约三分之二的时期是统一的,三分之一是分裂的。在分裂的时代,政治势力刀光剑影的战争演出,“月黑杀人夜,风高放火天”的民间散勇的掠夺活动,让当世人动魄惊心。其中,疯狂的盗墓场面,则是屡屡契合的历史场景。可惜,没有史学家为这些“盗墓者”著书立传,我们也就只能从浩如烟海的史料中去旁敲侧击一下了。

盗墓在我国可谓历史悠久,绵延未绝,如距今约5000年前的山西苗城清凉寺新石器墓地,墓内骨骼曾遭受严重破坏,可以窥见下葬不久后即被盗扰。

山西苗城清凉寺新石器墓地

都说工作没有高低贵贱之分,那盗墓也当一视同仁。明太祖朱元璋说,东吴大帝孙权是条好汉。于是,明孝陵开工时,遍毁民冢,独留孙陵。其实,孙权不只是条好汉,还是帝王盗墓第一人。不少人或许因此疑惑,盗墓都是饿民俗夫所为,都是“盗皇陵”,难道拥有天下、“德配天地”的皇帝也会如此这般,来个“皇盗陵”?其实,皇帝是世上最大的盗贼,即所谓窃国大盗,是不折不扣的“霸盗”!

其实从中国盗墓史上发生的实例来看,帝王盗墓并不是什么秘闻,东吴大帝孙权、大周皇帝武则天、大明皇帝朱由校、大清皇帝弘历等好多“帝王”级人物,背后都曾贴上了盗墓贼的标签。他们或明火执仗,或冠冕堂皇,或私泄积怨,或暗度陈仓;或图财,或惩戒,或破风水,或偷墓材,是名副其实的“丑陋皇帝”。

说回“盗祖”孙仲谋,他一盗长沙王吴芮墓,再盗南越王赵婴齐墓。两次盗墓,奇事迭出,异象丛生。吴芮死后400年尸体不腐,“容貌如生,衣着不朽”,难道真的葬到了传说中的“养尸地”?南越国王反盗墓手段特别,祭出多门出棺、设虚冢、秘葬制等大招。害的孙权遍掘广州城却一无所获,幸而偶得三代南越王赵婴齐墓,盗得36颗玉玺金印还自罢了。

开此滥觞,后世自当勉励,各路“盗墓奇侠”层出不穷,诸如十六国群盗代表后赵皇帝石虎、大周皇帝武曌、伪齐皇帝刘豫、鲁班奖获得者朱由校、大清乾隆皇帝等等皆是个中翘楚。再往后还有汉广川王刘去、西楚霸王项羽、魏王曹操等等。

盗亦有道乎

纵观各路“盗家”经典,无外乎于三类,一则属于玩票性质的娱乐派,完全是出于好奇心作祟,典型代表就是孙权;再则是复仇派,出于泄私愤及破坏前朝风水的考量,典型代表是西楚霸王;三则是缺钱寻宝收藏派,典型代表是曹阿瞒。

话说,赚钱嘛!不磕碜!尤其是在乱世。《吕氏春秋·安死》有云:世之为丘垄也其设闭庭、为宫室其高大若山,其树之若林、造宾咋也若都邑,以此观世示富则可矣,以此为死则不可也。今有人于此,为石铭置之垄上,曰:“此其中之物,具珠玉玩好财物宝器甚多,不可不抇,抇之必大富,世世乘车食肉。”人必相与笑之,以为大惑。世之厚葬也有似于此。……是故大墓无不抇也。而世皆争为之,岂不悲哉?故此,为财而盗可见一斑!

我们回到秦公一号大墓二号坑,根据发掘出土器物均出现在盗洞之中,由此我们可以推断出历代的盗洞基本都是缺钱寻宝收藏派的杰作。而先秦时期的厚葬,亦是导致“逐利型盗墓”活动的背景之一。随着盗墓活动的出现,历史上也有相应的法律来处理盗墓活动,从早期的《淮南子·犯论训》到《唐律·贼盗律》,再到《中华人民共和国文物保护法》及《刑法》均言明盗墓的严重犯罪事实及不同程度的惩处措施。

所以,不要参与非法盗墓相关活动,切记,盗墓一时爽,没有好下场。保护文物,人人有责!

致谢:感谢陕西省考古研究院杨武站先生提供部分现场发掘照片!

参考文献:

[1]杨武站,田亚岐,辛怡华,景宏伟,等:《陕西凤翔雍城秦公一号大墓二号坑2019年考古发掘简报》,《考古与文物》,2021年第6期。

[2]施春楠:《盗墓题材电影入墓动机原型研究》,《西部广播电视》,2021年第42期。

END

图文 | 刘子豪

编辑 | 王含

方形金泡

方形金泡 龙头形铜饰

龙头形铜饰 铜铺首

铜铺首 铜带钩

铜带钩 玉环

玉环 玉玦

玉玦