我的“三普”记忆——凤翔篇

人生短短数十载,值得回味的经历很多。每段记忆,都有对应的密码。只要时间、地点、人物组合正确,无论尘封多久,过往的人和事都将在遗忘中重新拾起。也许有人会说“不是都过去了吗?”其实过去的只是时间。“忆往昔峥嵘岁月稠”,每个人都有雄姿英发的过去,其中的苦辣酸甜经过发酵慢慢沉淀。有些经历是必须回忆,甚至是有必要纪念的,它们挥之不去,魂牵梦绕,也许再过5年、10年、20年,还是会有人想起,想起属于自己的“三普”记忆。

凤翔县的普查工作自2009年2月16日开始至3月13日结束,田野调查用时26天。

俗语有言:“没出正月都是年。”旧时习俗正月没过,意味着年节氛围依然。人们可以不侍农桑,继续聚会游乐,走亲访友。按照放假安排,正月初七各单位已正式上班。新春伊始,普查队员们也收拾心情,为即将开展的田野调查准备着。经过短暂休整,农历己丑年正月廿二(2009年2月16日),大家齐集于凤翔整装再出发,各组都期望着在凤翔取得2009年的开门红。

依照前例又重新分组,我所在的三人小组包括:曹建宁(时任凤翔县博物馆副馆长)、李亚龙(周原博物馆,现任大唐秦王陵文管所所长),负责凤翔城关、纸坊、石家营3个乡镇的调查工作。回想起来,这是我普查经历中唯一分配在县城,意味着吃、住、行可以得到改善。后来才知道是刻意安排,照顾每位队员都能轮流享受县城的便利。

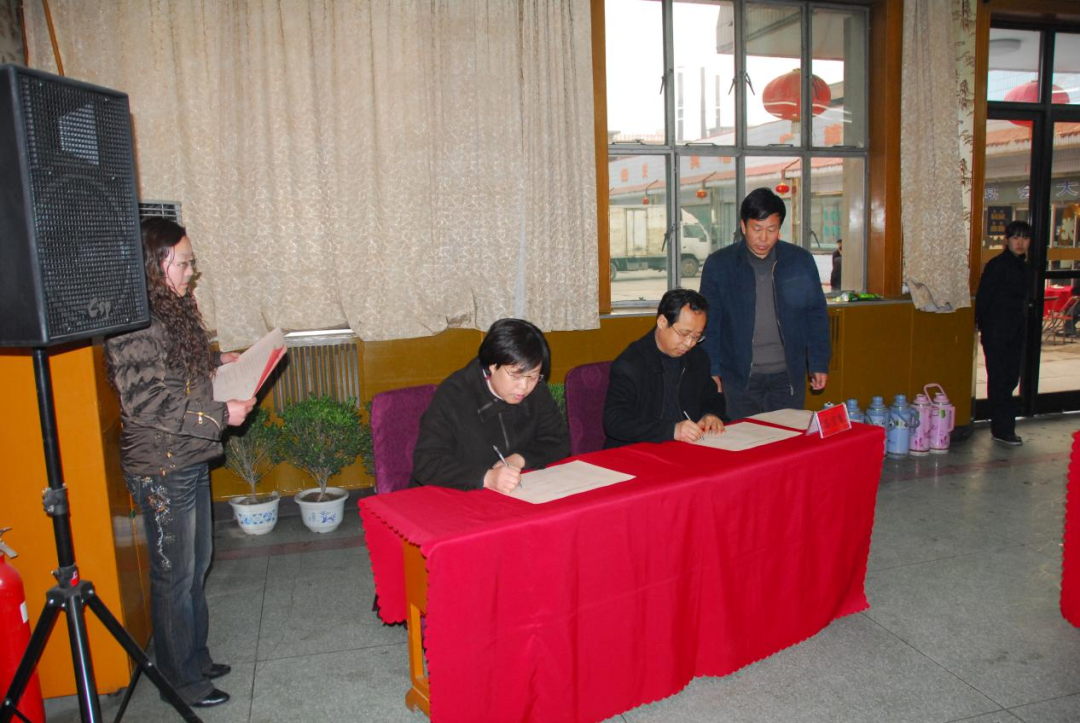

凤翔县文物普查启动仪式上市、区领导致辞

凤翔作为宝鸡渭北平原地区的文物大县对本次工作十分重视,在启动仪式上分管副县长与各乡镇签订了普查工作责任书。

“豆花泡馍”之于凤翔,好比“葫芦头”之于西安,都是让当地人难以割舍的独特风味。虽然从小在西府成长,但豆花泡馍还是未有所尝。普查期间我们租住在县城南大街儒林巷的“回家旅社”,每天清早,巷口就有专营泡馍的摊点。

摊主是位精神矍铄的老汉,头顶藏蓝色鸭舌帽,裹着厚袄,扎着袖口,腰系围裙。眼盯着白气升腾的大锅,余光不时扫着摊位周边。食客来往间,手里的活计不停。左手不时抓起锅盔、麻花,扔进翻滚着浓白豆浆的锅里。右手持笊篱上下摆动,盛出一碗碗煮煎的锅盔亦或是麻花。手脚麻利的年轻伙计,接过大碗挨个盖上豆花,淋上红艳的油泼辣子,撒上食盐,浇上热腾的豆浆,传递给食客。第一次吃,有些不适应,后来几次是越吃越香。平凡实惠且韵味独特,简便快捷却不随便,就像西府人一样厚道简约、酣畅淋漓。起早吃罢,从头到脚暖意盎然,抵消了早春料峭的寒气,不论是走村串巷还是爬高上低都,给调查工作平添了一股子气力。

韵味厚重的豆花泡馍

充满烟火气息的城南集会

凤翔东湖雪景

雪中的喜雨亭

田野调查充满未知,平原地区想寻到沟坎或者断面属实不易,重要的发现往往十分偶然,甚至夹杂一些运气。2009年2月20日,我们小组在石家营乡处礼村调查,经村民指引来到中塔陵(自然村)麦场清理登记道光至光绪年间的5通碑刻。虽然晚清石刻不属于调查重点,但总算有些收获。为了确保碑刻安全,组长曹建宁打电话到县文管所,决定将这些石刻搬移至县博物馆妥善收藏。待县馆派员前来与村上交接后,我们往前来到下塔陵(自然村)。本着职业习惯,三人跳进路旁的土壕内查看,取土场地面散落着战国至汉代的砖、板瓦、筒瓦、瓦当等残片,两侧断面上可见一层层平整紧实的夯土,夯面密密麻麻的夯窝,直径5~6厘米。建筑材料及大面积夯土的出现意味着此处很有可能是一处高等级建筑的基址。完成登记工作后,激动之余,曹组长向普查队汇报了这一重要发现。

下塔陵遗址夯土基址暴露区域

暴露区域夯土结构及夯窝

3月9日,市普查队刘军社、辛怡华两位队长邀请早期秦文化研究课题专家组前往下塔陵遗址进行实地查看,成员主要包括:赵化成(北京大学考古文博学院教授)、信立祥(时任中国国家博物馆田野考古部主任)、田亚岐(时任陕西省考古研究院秦汉研究室主任)、赵丛苍(西北大学文化遗产学院教授)、梁云(西北大学文化遗产学院教授)、游富祥(中国国家博物馆考古院副院长)等。经过实地考察,课题组专家认为下塔陵遗址是凤翔新发现的一处非常重要的战国、秦汉时期城郊宫殿建筑遗址。下塔陵遗址的发现实现了2009年普查工作的开门红,也是我个人在凤翔调查期间值得回味的一次重要发现。

文物普查队刘军社(右六)、辛怡华(左一)队长陪同早期秦文化研究课题组成员田亚岐(左五)、梁云(左六)、赵丛苍(左七);游富祥(右三)、赵化成(右四)、信立祥(右五)对下塔陵遗址进行实地勘察

时任市文物局副局长刘宏斌(中)、时任宝鸡市普查队队长刘军社(右一)向中国文物报社记者李艳(左一)介绍宝鸡的文物普查工作

宝鸡的普查工作经过眉县试点,麟游磨合,千阳调整,渭滨/金台逐渐成熟。由于领导重视、机构健全、经费到位、工作认真、宣传广泛、效果显著,在验收中取得了1个良好,4个优秀的佳绩,受到了国家文物局普查办和省市领导的充分肯定,一系列行之有效的做法逐渐形成“宝鸡经验”,并引起了新闻媒体的广泛关注。

2009年2月21日,时任市文物局刘宏斌副局长陪同中国文物报社记者李艳深入凤翔普查一线,了解采访宝鸡文物普查工作情况,随后撰文《陕西文物普查的两个“样本”》(《中国文物报》2009年4月1日第3版),详细介绍了我省普查工作中的“高陵模式”和“宝鸡经验”。

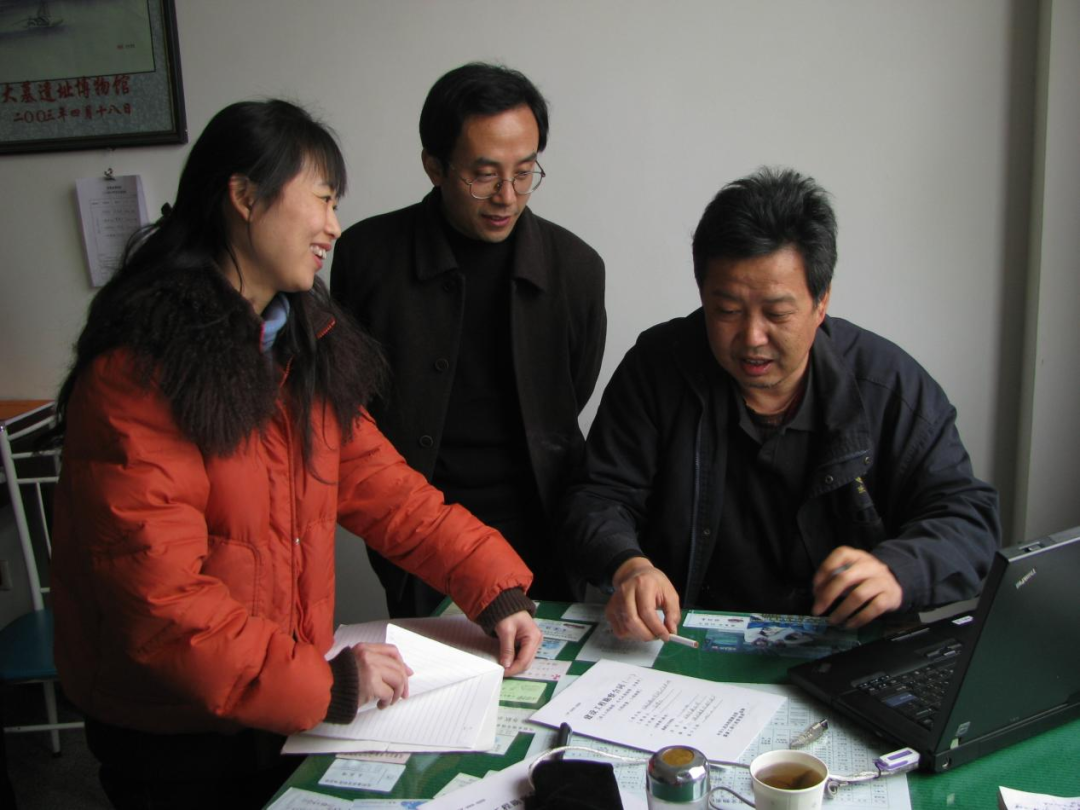

“宝鸡经验”可以总结为三点:一是凝聚人心。市文物普查办和普查队领导身先士卒,处处为工作和队员着想,普查队员在艰苦条件下无声地自觉地努力工作。在困难面前,大家靠事业心凝聚在了一起。二是互相品评。普查期间,队长巡回指导,发现问题,及时改正。田野普查结束,资料整理阶段,大家聚集在一起,互相品评,互相学习,最终表格填写质量大有提高。三是集体辨认标本。将标本依次陈列出来,让大家一起辨认和识别,确定年代。这样集思广益,队员之间相互学习,相互得到了提高。

集体品评各组填写的普查表格

集体辨认标本

“读万卷书、行万里路”文物普查周期长、任务重、要求高,是一项长期、系统且专业性的工作,远没有想象中那么轻松惬意。它需要每个参与者抛下一切全身心地投入,在艰苦的环境中保持锲而不舍的执着求索,秉持文物人严谨细致的责任和良心,更要耐得住寂寞,在普查中历练成长。

广阔天地大有作为

宝鸡这片文物沃土,沉淀着厚重的历史,孕育着精彩的传说故事,它们静默无声,要靠普查队员的慧眼去发现,巧手去记录揭示。当你捡拾起一件器物残片,去观察、感触那看得见、摸得着的岁月印记,仿佛穿越时空与古人交流对话,这是一种神奇浪漫的体验。文物普查工作就是要建立起一座跨越时间的桥梁,当古今衔接一体,流传千年的璀璨文化将在我们手中继承延续,发扬光大。

欢迎关注微信公众号

上一篇:祖先的崇拜——从史前时期陕西地区的陶塑人像谈起 下一篇:神秘的蜻蜓眼 ——来自3000年前古埃及的奢侈品 上一篇:祖先的崇拜——从史前时期陕西地区的陶塑人像谈起 下一篇:神秘的蜻蜓眼 ——来自3000年前古埃及的奢侈品 返回列表