斗鸡传奇 考古圣地(三·1)

斗鸡台,陇海铁路宝鸡段一处的隧道名,因20世纪初这一带发生了民国第一文物大盗案而引起了世人的关注,后来徐旭生、苏秉琦等先生在斗鸡台的考古发掘被称为陕西考古“第一铲”,宝鸡也因而被中国考古界称为“考古圣地”。而苏秉琦先生创建中国“考古学文化区系类型理论”和“文明起源、形成与发展道路理论”的实践本身,就是创建具有中国特色考古学派的过程。

斗鸡台墓地解秘

3000多年前,西周王朝刚刚建立,位于渭河平原西端的宝鸡是西周王朝的西北门户,这里是中原连接西南、西北的交通枢纽,战略位置十分重要,而斗鸡台(戴家湾)自然是一个重要的据点,那么,谁是这里的主人?100年后他们又为什么从这里消失?

70多年前,考古学家陈梦家先生在美国波士顿与戴家湾出土的鲁侯熙鬲奇遇后,打开了了解斗鸡台历史秘密的一扇窗口。

波斯顿奇遇

话说1947年,正在美国旅行的陈梦家先生在美国波士顿美术博物馆见到了一件中国商周时期的青铜器,眼睛顿时一亮。这是一件青铜鬲,直立耳,敞口,卷沿,束颈,袋状鼓腹,三柱足细高。大兽面纹施于袋足上,花纹从口沿下颈部一直铺满到袋腹部,以云雷纹细密衬地,兽面嘴角与眉尖的纹饰立体,兽面鼻足的纹饰也十分少见。整器雍容华贵,罕有与其相类似者。

当他读到这件鬲上的铭文时,为之一振,这不就是党玉琨在宝鸡戴家湾挖出的那件鲁侯熙鬲吗?不知它何时流落至此!

回国后,他把刘安国带到北京的这批戴家湾铭文拓片与在美国记录的鲁侯熙鬲拓片进行对比,惊奇地发现二者实属同一器之铭。尽管保存的拓片不甚清楚,因最上一排字靠近口沿,每行首字未能拓出,但其他地方完全可以重合,足以说明美国波士顿美术博物馆的这件鬲就是戴家湾出土的鲁侯熙鬲拓片的器主无疑。这实是一个散落在太平洋彼岸的珍宝与早年留在国内铭文拓片合璧重逢的传奇故事。

原来这件鲁侯熙鬲是经美籍华人卢芹斋之手转到波士顿美术博物馆。虽然这件国宝历经艰险,漂洋过海,但遗留在祖国的铭文拓片足以证明它的老家就在中国西北部黄土高原上宝鸡市一个叫戴家湾的坡地上。

鲁侯熙鬲内有铭文三行十三字:“鲁侯熙作彝,用享鼎厥文考鲁公。”别看只有十三个字,陈梦家认为,这件器物是鲁国国王炀公熙为祭祀他的父亲鲁公伯禽所作,年代约在西周早期康王(前1020年-前996年)初期。由此鲁侯熙鬲的时间坐标及历史背景一下子清楚了。

根据马午樵当年的记录,宝鸡市博物馆王光永先生推断鲁侯熙鬲应出在斗鸡台墓地第十六号墓,这座墓是六鼎三簋的等级规格,有墓道,共出土铜器38件。鲁侯熙见于《史记·鲁公世家》,是周公旦的孙子、伯禽的儿子,袭爵鲁侯。伯禽小名明月奴,亦称禽父,周公旦长子,鲁国第一任国君。令人不解的是,鲁侯熙为其父所作器为何会出土于距据鲁国1000多公里的宝鸡戴家湾的一座墓葬中?

探秘M16

当年党拐子在宝鸡戴家湾盗墓纯属掠夺性的盗宝,严重地破坏和扰乱了墓地出土文物的组合关系,后许多文物又遗散海内外,给戴家湾墓地的研究造成了极大的困难。

党玉琨挖出的宝物多为墓葬中的随葬品,估计至少出自五十多座墓葬,挖出的青铜器有千余件之多。而戴家湾墓地留给我们最大的问题是谁是他们的主人?对于戴家湾墓地的主人族属主要有:姬姓说、姜姓说、殷移民说、宝鸡地区的土著部落说。总之,学术界至今争论不休,莫衷一是。

M16是戴家湾墓地规模较大、资料较丰富的一座墓葬,根据多方调查材料,我们对M16的情况有了一个大致的了解。

这座墓是1927年农历腊月发现的,位于戴家湾沟东的台地上。据说墓顶为穹窿状,墓室基本为圆角正方形,边长约二丈六七(约合8.9米),深约一丈六七(约合5.6米)。墓室东壁有一壁龛,内置青铜车辇。

根据刘明科先生调查,“墓室南部发现的青铜禁,当地老百姓都把它叫作‘铜桌子’,对大家印象最深。最大的‘铜桌子’上置有方鼎、尊、觯、觚、爵、卣等铜器十多件。”“从杨紫梁先生的记录中还看出,这座墓有墓道。但墓道的详细情况看不出来。后来我们和戴宏杰老汉交谈中,反复核实这一点,他的记忆中,这座墓确实有墓道,在墓的南边。”

值得一提的是这座大墓有用朱红色颜料绘成的壁画。但有学者对穹窿顶及壁画表示怀疑。

此墓出土有鼎6、簋3、鬲4、甗2、尊1、爵2、觚1、卣2、方彝1、觯1、盉1、盘2、大小禁各1,铜铃9、大刀1,计38件。另外,还有戈、矛等兵器和玉器。著名的周公东征方鼎就是出自这座墓。

在有关调查材料中,明确提到M16出土了4件鬲。而后来搜集到的青铜器中,巧合有4件鬲,其中一件是鲁侯熙鬲。王光永先生根据马午樵先生的记录,推断鲁侯熙鬲应出自在M16。从时代、墓葬级别及相关人物关系分析,鲁侯熙鬲出土自M16最合理。学者公认鲁侯熙鬲为鲁国第三任国王鲁炀公(前993-前988年,为第一任国王鲁公伯禽的次子,在位6年,接其兄鲁考公任,鲁考公在位4年)所作,用来享祭亡父鲁公伯禽(前1045年-前998年)。故戴家湾M16的绝对年代应在公元前988年以前鲁侯熙在位期间,为什么这么说呢?下文详解。

对岸的石鼓山墓地

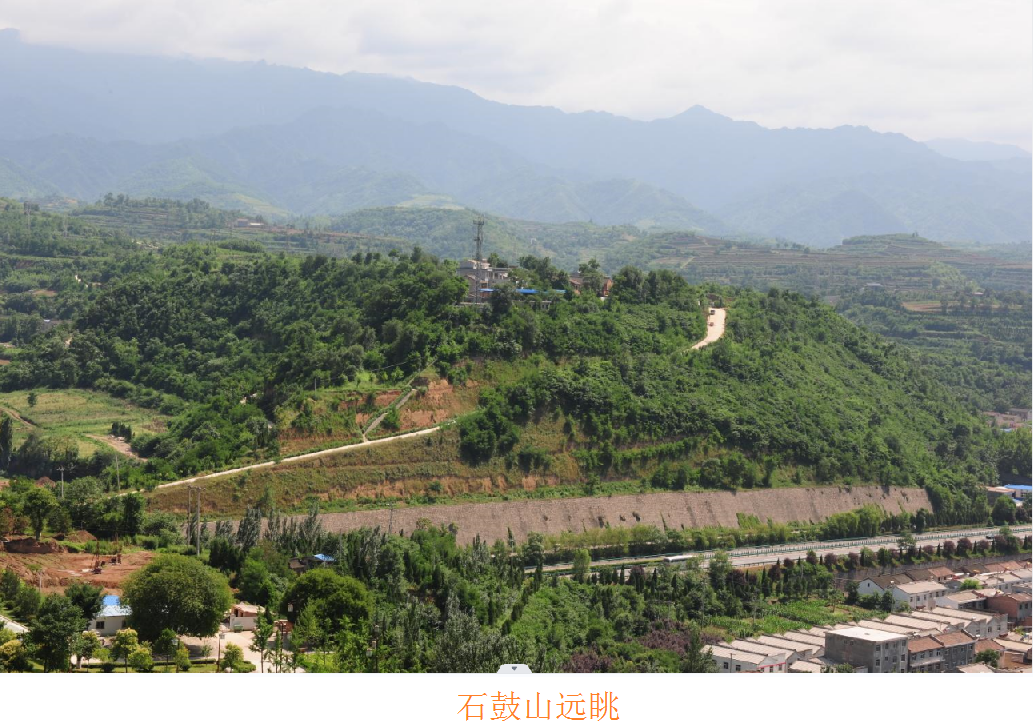

为判断戴家湾墓葬主人的族属,我们需得先介绍一下石鼓山墓地。2012年3-6月与戴家湾一河(渭河)之隔的渭滨区石咀头村村民在开挖房屋地基时,前后发现三批铜器。石鼓山考古队对其进行了发掘,确认这些铜器出自西周时期墓葬。随后对墓葬所处台地进行了全面的考古调查与勘探,结果显示这是一处商周时期的贵族墓地。2013年8月-12月,陕西省考古院、宝鸡市考古研究所、渭滨区博物馆联合对此处的西周墓葬进行了考古发掘。在清理的14座西周墓葬中,有6座墓葬出土了青铜礼器,不仅数量多,种类丰富,而且铸工精湛,计有92件。其中M3、M4的形制最大,墓葬东、北、西三侧的墓壁均有壁龛,共出青铜礼器81件,高领袋足鬲2件。高领袋足鬲以及“户”字铭文的发现,表明该墓地为姜姓户氏家族墓地。引人注意的是,无论从葬俗、墓葬等级,还是器物组合及青铜器风格等方面比较,戴家湾墓地与石鼓山墓葬都有惊人的一致性。

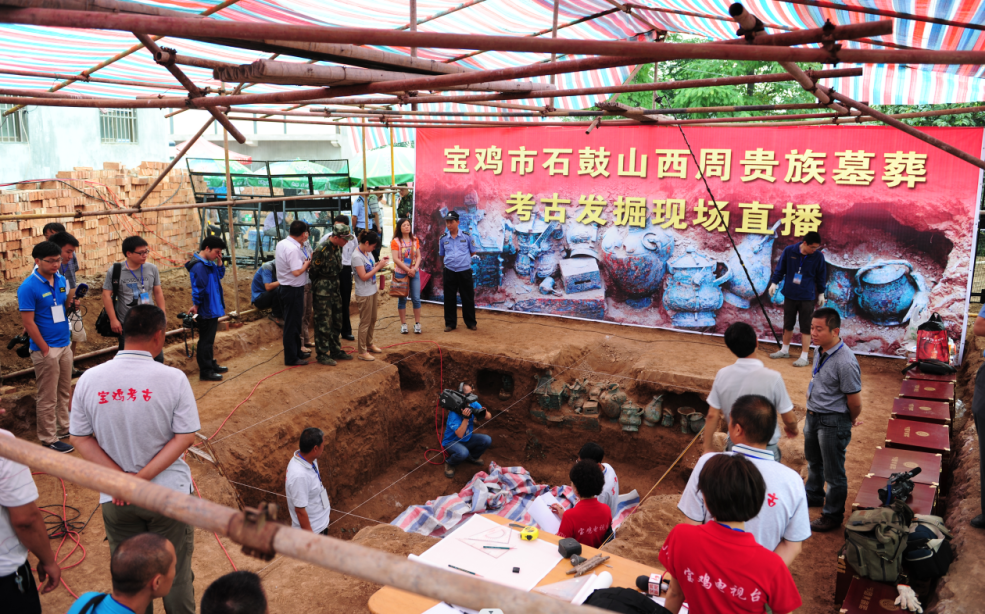

石鼓山M3发掘现场直播

转播车内忙碌的新闻工作者

转播车内忙碌的新闻工作者

工作人员在发掘地农户家中通过电视观看发掘现场直播

石鼓山M4出土的乳钉纹四耳簋

石鼓山M4出土的牺尊

石鼓山M4文物出土时情况

由于戴家湾M16不是科学发掘,有多少壁龛不清楚,但东壁有一个壁龛是比较确定的。石鼓山墓主头向朝南,这是因为这里地势南高北低。石鼓山M3出土青铜禁的壁龛位于墓室北壁。戴家湾地形北高南低,M16墓主头向应是朝北,而青铜禁恰巧在墓室南部发现。似乎可以得出这样的结论:青铜禁一般放置在墓主人的脚部方位。

在石鼓山考古发掘中,有些墓葬由于墓壁变形,加之壁龛进深较浅、形状不规则,作为壁龛特征不甚明显,容易被误判为墓壁垮裂而形成。戴家湾M16的青铜禁也很有可能出自壁龛,由于壁龛空间向南延伸,被误认为墓道部分。

壁龛设置从表面上看,主要是起到扩大墓室空间的作用,但其实质也可能含有一定的族属或特定的葬俗意义。因此,石鼓山、戴家湾壁龛所反映文化现象是典型的宝鸡地方文化面貌,它们有葬俗意义上的一致性。

石鼓山M3

石鼓山M3壁龛内出土器物主要是青铜礼器,共14种31件,计有鼎6、簋6、卣6、禁2、彝1、尊1、壶1、甗1、罍1、盉1、盘1、爵1、觯1、斗2。如果不算斗,就是13种29件。

戴家湾M16礼器有13类28件,石鼓山M3礼器有13类29件。鼎、禁、彝、尊、觯、盉这几件礼器两墓数目相同,特别是铜禁都是一大一小。簋、甗、卣、爵、盘两墓数量稍有区别。因此,从器物组合及器物时代风格看,两者的时代应相差不远,从墓葬等级看旗鼓相当。

石鼓山与戴家湾两地隔渭水相望,直线距离约5公里左右。无论从葬俗、墓葬等级,还是器物组合及青铜器风格等方面比较,戴家湾墓葬与石鼓山墓葬都有惊人的一致性。因此,它们应是同一时期、同一文化或族群的两个墓地。

石鼓山墓地的主人

目前,大多数学者赞同石鼓山墓地属于羌系家族。为什么说石鼓山墓地人群姓姜呢?考古工作者从墓葬的形制、葬俗及出土的文物,特别是陶器等方面论证了墓地的主人姓姜。但对一般人来说这种论证方式太专业,如同天书一般,半信半疑。幸好有出土文字可以从另一个角度证明石鼓山墓地为姜姓墓地,而且是姜太公家族成员的墓地。

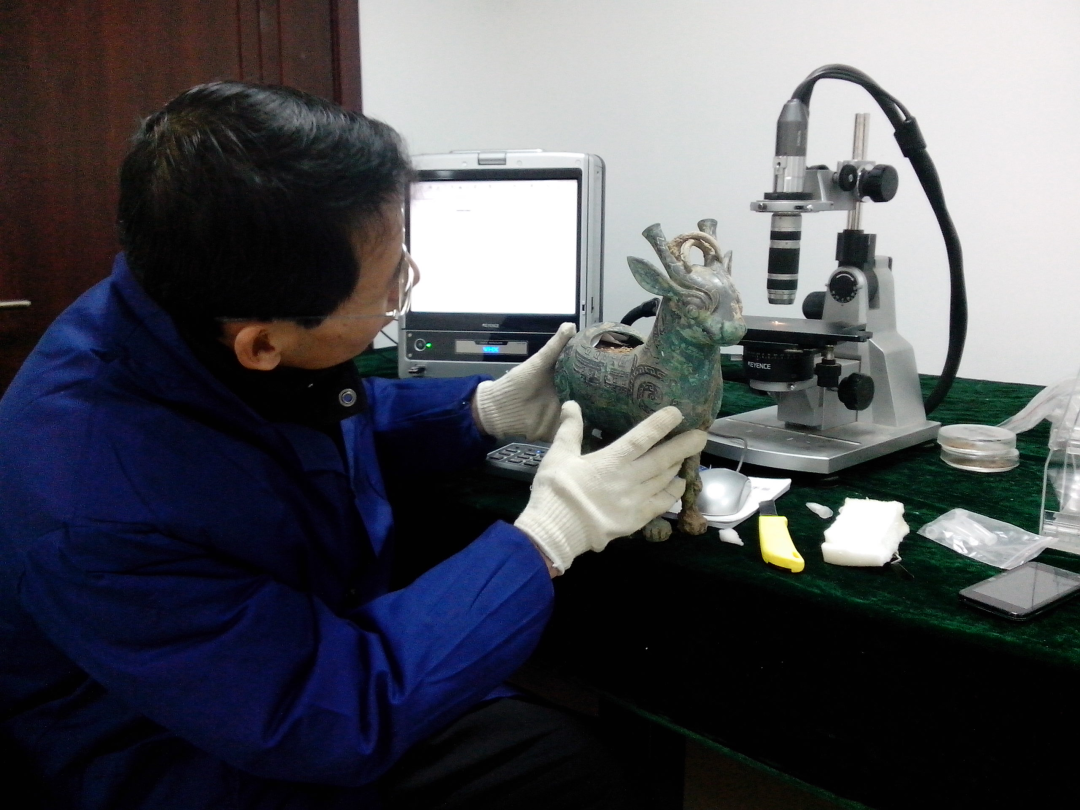

整理石鼓山发掘资料

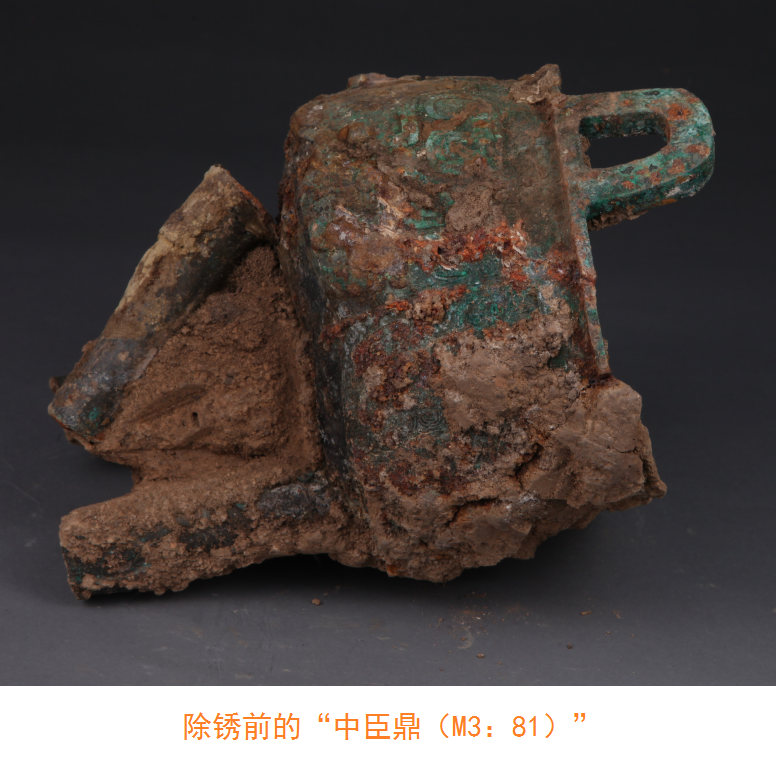

石鼓山M3出土一件叫“中臣鼎(M3:81)”的青铜器,发现时位于四号龛下的二层台上,口朝下,足朝上,其中一足被压断,根据现场判断此鼎本应在四号龛内,后因某种原因掉到二层台上。口沿下内壁铸有铭文两行六字,李学勤释为“中臣尊鼎,帝后。”按商周礼制,已亡故的王称“帝”,“帝后”即已故王的配偶,是女性。“中臣”当即《周礼》书里的“内小臣”,是管理王后祭祀等活动的官员,鼎铭“中臣尊鼎,帝后”,是讲这件鼎系内小臣所司,供帝后祭祀之用。根据墓葬及该器物年代,李先生进一步认为,鼎铭内的“帝后”,就应当是武王之后邑姜。李先生特别强调,这件中臣尊来自王室,表明墓主与周王朝有相当密切的关系。

邑姜是商周之交一个光彩照人的女性形象。有关她的身份,《左传·昭公元年》与《史记·晋世家》记载一致。不过《晋世家》更为详细些,说晋国的祖先唐叔虞,是周武王的儿子,成王的幼弟。当初武王与叔虞母会合时,虞母梦见天神对武王说:“我命你生这个儿子取名为虞,我将以唐这块土地给他。”当儿子出生以后,手心上有个“虞”字,因此就名为“虞”。后来武王崩,成王立,唐城有乱,周公于是灭了唐。有一回,成王与叔虞作游戏,曾将桐叶削成圭状,送给叔虞,并说:“以这个封你。”史佚因此恭请选择吉日立叔虞。成王说:“我只是跟他开玩笑而已。”史佚说:“天子无戏言。任何言谈史官都会加以记载。”于是遂封叔虞于唐。

唐这个地方位于黄河与汾水之东,方圆一百里,因此称为唐叔虞。成书于西晋初年的《春秋经传集解》里说:“邑姜,晋之妣也。”杜预注:“邑姜,齐太公女,晋唐叔之母。”比杜预稍早的皇甫谧,在他的《帝王世纪》也说:“武王妃,太公之女,曰邑姜。修教于内,生太子诵。”以上史料表明,邑姜是周武王的王妃,并为武王生了成王和晋国的开国君主唐叔虞。古籍还把邑姜与周公、召公、太公等相比,显示了邑姜显赫的身份和出类拔萃的能力,表明她在周初是一位相当有政治影响力的人物。

武王后妃邑姜的东西怎么会出现在石鼓山M3呢?西周早期墓葬中出现的非墓主家族的青铜器,一般认为不是战争掠夺就是当时盛行的赗赠制度(即助葬制度,简单的说就是葬礼中贵族之间相互赠送礼器随葬于墓中)的体现。王室重臣的礼器出现在石鼓山西周早期高等级贵族墓葬中,显然不能以战争掠夺而得来解释,只能是当时赗赠制度的体现,即应为助葬之器。这件青铜鼎与唯一一件陶器(高领袋足鬲)同在一个龛内。一般认为高领袋足鬲是姜戎族的标志,在贵族普遍使用青铜器作为礼器、实用器的西周,陶器只是一种象征意义上的东西,因此高领袋足鬲象征意义大于实用意义。高领袋足鬲的出现,恰恰说明了墓主与邑姜是一个家族,即墓主户族属为姜姓,邑姜的器物是作为代表娘家人的特殊身份而放置在这里的,这也从一个侧面证明了墓主的族属是姜姓。

因此,戴家湾M16与石鼓山墓地一样也应该是姜姓的宝鸡土著部族。既然戴家湾M16墓主姓姜,那么它与1000多公里以外的姬姓鲁侯熙又有什么关系呢?请看下期。

图文丨怡华

编辑丨王含

审核丨张程

![]()

![]()

![]()

![]()