星空与帝国

“天人”如何“合一”

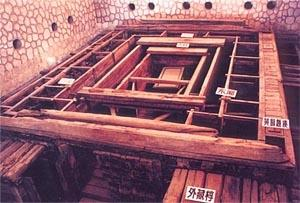

据文献记载,至迟在战国时期“黄肠题凑”已经出现,但现在还缺乏实物证据。考古已经发现的“黄肠题凑”葬制在西汉初开始出现。老山汉墓的木材,其木质显黑心,实为栗木。著名的北京大葆台汉墓的“黄肠题凑”有黄心柏木多达15880根。而保存最好、形制最复杂的“黄肠题凑”,是江苏高邮的西汉中晚期某代广陵王或王后墓。

黄肠题凑

“天人合一”如今已经成为现代汉语中最常用的短语之一,具有一定的流行度和时尚感。因此,它被看作是关于中华文明、国学以及中国思想的关键词,是中国所独有的思想和智慧。

但是,大家有没有想过这个短语是从何而来的?它所表达的意义究竟是什么?

比较流行的解释是把“天人合一”的“天”理解为“大自然”或者是“世界万物”“天人合一”也就是人与自然的合一;相对的,有学者将西方的思想和观念概括为“天人对立”或“主客二分”这样的概念,由此便产生了中西思想间不可调和的二元对立格局。从这个立场来观察当今世界所爆发出来的各种问题和危机,例如说能源短缺、环境恶化、战乱频发、恐怖活动愈演愈烈、经济衰退加剧、宗教文化冲突的日益升级等问题,有理论研究将这一切都归结为西方思想和观念主导世界而产生的恶果。于是,在当下极力倡导“天人合一”的话语中,其实暗含一种救世的思想在里面,其实就是要求人类与大自然和谐相处。“天人合一”实际上成了今天提倡环境保护和低碳生活的绿色和平主义观念的代名词。

如果说“天人合一”是中国古代的一种思想,当然是无可争辩的。可是,把“天人合一”简单解释为人类与大自然和谐相处,就好像是几千年前的中国就出现了绿色和平主义的使者一样,属实是穿越了。我们就拿“黄肠题凑”这一葬制来看一下。

2004年8月20日,北京电视台直播了出土老山汉墓中“黄肠题凑”的情景。墓的四面都是用条木层层堆叠垒砌而成的,头向内侧,形状就像木墙一样。据专家介绍,条木保存最好的西面靠北头总共有27层。全部的条木开料规整平直,表面经过打磨,尺寸为20×20或20×10(厘米),每根条木的净重约为8.1公斤,其中最大的一根重达32公斤。而整个木墙是用10×10×90(厘米)的条木致累而成,按照现有的高度推测,大约有15000根这么多。这个数量,意味着这座坟墓是以整整一片森林的消亡为代价建造而成。

值得注意的是,这种墓制并不是出于某个王侯将相或大臣随心所欲的一种安排,而是一种礼制存在的需要。所谓的“黄肠题凑”首次出现的地方是《汉书·霍光传》,文中记载:“光薨,赐梓宫、便房、黄肠题凑各一具······”等等,颜师古注引苏林曰:“以柏木黄心致棺外,故曰黄肠。木头皆内向,所以为固也。”通过这些史料我们可以知道,“黄肠题凑”是设在棺椁以外的一种木质结构,是由黄色的柏木心堆叠而成的。天子以下的诸侯和士大夫也可以使用“题凑”,但是一般不能使用柏木,而是用松木或其他一些杂木。但是如果天子特许,一些诸侯王和重臣死后也可以有例外。

霍光墓

中国古代的帝王和诸侯的棺椁和墓葬中使用这么多的木头,而且这些采自深山幽谷中的名贵木材,像楠木、柏木和梓木等,都经过精心的装饰,因此这种工程的耗费是非常巨大的。其中最著名的就是秦始皇,他不仅在生前敕造阿房宫,滥砍滥伐以致“蜀山兀,阿房出”,而且在他死后又征调七十余万人为他建造巨大的陵寝,其规模和实际建制,目前还不是很清楚。

由此可见,中国古代历代帝王的都城、宫殿和陵寝再加上王公大臣的府邸和陵墓等等,这些对于资源的掠夺、滥用和破坏,是今时今日的现代思维所难以理解的。

更为重要的是,这种掠夺资源、破坏环境的行为,正好符合当时占主导地位的思想观念,被认为是与“天”意相符合。秦始皇的地宫据记载是仿照天象建造的,《史记·始皇本纪》记述:“以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。”这可以说就是中国古代“天人合一”观念的具体体现。

如果要反对这么做,在这里的体现就是爱护环境,就有可能被视为破坏礼制的行为,上升一下,也就是大逆不道,直至“天”诛地灭。

还好古代中国尚处于农业文明阶段,没有产生像西方那样的自然科学体系和工业革命,对环境的破坏没有达到承受极限。否则,中华大地“兀”的就不仅仅是“蜀山”了,沙漠化等一系列的现代环境问题很有可能会提前出现。

因此,把“天人合一”解释为人与自然和谐相处,明显与中国古代的主流思想、理念和史实是不相符的,更不能认为这就是中国古代思想的集中体现。

所以,想要了解天人合一的实际含义,就必须要从思想史和占星学的角度来谈这一问题。

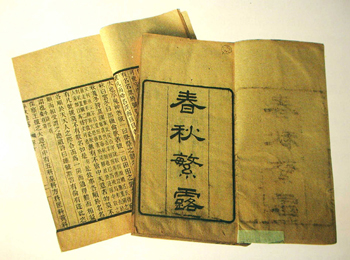

“天人三策”与“天人之际”

汉武帝元光元年(前134年),汉武帝下诏征求治国方略。儒生董仲舒在《举贤良对策》中系统地提出了“天人感应”“大一统”学说和“罢黜百家,表彰六经”的主张。董仲舒认为,“道之大原出于天”,自然、人事都受制于天命,因此反映天命的政治秩序和政治思想都应该是统一的。董仲舒的儒家思想维护了汉武帝的集权统治,为当时社会政治和经济的稳定做出了一定的贡献。

董仲舒(179~104BC)

汉代武帝即位后,让各地推荐贤良文学之士,董仲舒被推举参加策问。汉武帝连续对董仲舒进行了三次策问,基本内容主要是天人关系的问题,所以被称为"天人三策"。第一次策问,汉武帝问的主要是巩固统治的根本道理,第二次策问,主要问的是治理国家的政术,第三次策问主要是有关天人感应的问题。董仲舒在对策中,详细阐述了天人感应之间的关系和神权与君权的关系,并提出了"罢黜百家,独尊儒术"的政治主张。

春秋繁露·天人三策

董仲舒所提出的“天人感应”中的“天”不仅是类似于上帝那样的最高神祗,而且是与人类从肉体到精神都具有一定的相同结构。《春秋繁露·阴阳义》中记述的:“以类合之,天人一也。”就是这个意思。换句话说,人也就是天的副本。在《春秋繁露·人副天数》中记载:“天以终岁之数,成人之身,故小节三百六十六,副日数也;大节十二分,副月数也“。这句话的意思说的是一年有366天,所以人体也就有366个骨节;而每年又有12个月,所以人体就有12个大骨节。另外,天有五行对应着人有五脏;天有四时对应着人有四肢;天有昼夜对应着人有觉眠。

由此可见,董仲舒的这个“天”与孟子及宋明诸子所说的“天”有天壤之别。董仲舒这种对人的看法,与当下的自然科学认识是大相径庭的。至于关于道德秩序与社会制度都与天存在某种感应的说法更是无稽之谈。因此,人们常常将董仲舒的这个天人的比附,看成是一种天真的妄断。

但是有关“天人之际”如何探究?这与董仲舒的“天人感应”是否相通?从子思、孟子,我们可以回溯到“天人合一”思想的的古老源头,也就是三代以及上古先民的原始天地崇拜,换句话说就是认识日月星辰运行规律的上古天文学。毫无疑问这是中国古代先民在农耕社会所必须掌握的知识。

因此,只要论及“天人合一”这一命题的起源,至少中国古代天文学也就是占星学是与它密切相关的。

编辑:王含

审核:张程