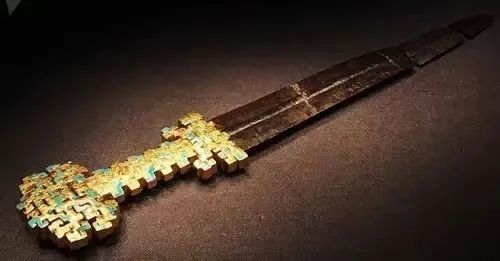

“秦剑之星”——嵌绿松石蟠虺纹金柄铁剑

1992年5月宝鸡市考古工作队在宝鸡市渭滨区神农镇益门村发掘了一座不足3平方米的春秋时期墓葬,墓室内有一棺一椁,出土了大量的金器、玉器和铁器。在这些文物中尤以三把金柄铁剑最为璀璨夺目,因柄部嵌绿松石蟠虺纹,造型精美,其高超的雕刻镶嵌工艺让人叹为观止。更为宝贵的是锈迹斑斑的铁质剑身,由于铁的熔点比青铜要高出许多,在当时的冶炼条件下铁器的铸造难度远高于青铜,金柄铁剑的出土无疑证明了当时的古人已经掌握了相当先进的冶炼技术,这在冷兵器时代是至关重要的。因此,其中保存最为完好的一把剑被誉为“秦剑之星”。(现藏于宝鸡市考古研究所)

宝鸡古称陈仓,自古以来,就是中原通往西南、西北的交通要道。益门村(益州之门)位于宝鸡市渭滨区神农镇清姜河东岸,是古代中原通往四川的起点,村名即源于此。墓葬地处益门村清姜河东岸的二级台地上。

三把金柄铁剑依据柄部形制、纹饰差异,可分为三式。

图一

Ⅰ式(图一)。金质剑柄,铁质剑身,分制卯合,有铁茎插入金柄内。剑身柳叶形,柱状脊。通长37.8厘米、身长25厘米、身部肩宽4厘米、柄长12.8厘米,重350克。出土时剑身外部有织物包裹痕迹,并有小金泡7枚,整齐列为一行,当为剑鞘遗物。剑柄整体镂空,两面纹饰相同,均由阴线纹组成蟠虺纹,其间饰有勾云纹,并镶嵌以圆珠形绿松石及料器。整个柄部均以细珠纹衬地,首端为相连又相对的三组蟠虺纹,柄茎两侧各形成五个凸出的方齿,基本两两相对,略有错落,柄部有双虺相背组成的兽面纹,兽目以绿松石镶嵌。

图二

Ⅱ式(图二)。与一式形制基本相同,唯柄部形制有别。为纯金实心,格与首为变形蟠螭纹,镶嵌有绿松石珠,出土时部分已脱落。柄茎为长条形,横截面为六边形,无纹饰。残长29.7厘米、剑身残长18.4厘米、肩部宽3.8厘米、柄长11.3厘米,重300克。

图三

Ⅲ式(图三)。与Ⅰ、Ⅱ式形制基本相同,同样是柄部有别。纯金质剑柄,饰镂空的变形蟠螭纹。格部为一变形兽面,茎两侧有略微相错的凸齿七对,螭目为圆柱形小管,上嵌绿松石,剑身铁质。通长35厘米、身长24.6厘米、身部肩宽3.7厘米、柄长10.4厘米,重400克。

益门春秋墓葬既让人们开了眼界,又使人们感到困惑。墓中的陪葬品与诸侯王墓相比也毫不逊色,那么它的主人是谁?墓葬随葬品的多元特点所引发的墓主身份的特殊性受到学界的关注,对于墓主的推测有很多,观点大致有以下几种:

第一种推测墓主可能是秦穆公霸西戎所灭西戎诸国中某国的戎王。秦国向西扩展在平定西部少数民族时,打败了西戎,将戎王迁到秦地生活,便于对他们进行监管。

第二种推测墓主可能是一位在政治斗争中失败的秦国庶长类高级贵族。

第三种推测墓主可能是被秦国所征服的北方系青铜文化中某一支系的君长或贵族首领(包括其子女)。

第四种推测墓主可能是秦景公的弟弟后子鍼。由于该墓出土器物与凤翔秦景公大墓出土器物时代相同,其精美程度有过之无不及,联系到秦景公的弟弟后子鍼,他虽然位居公子,但文献却说“如二君于景”,可见其地位显赫,流亡晋国时,尚能带车千乘,足可证实其富可敌国,秦景公死后,后子鍼回到了秦国,哀公既不可能对其加以重用,也不能将其置于死地,剥夺其政治地位,保留其财富应是最好的选择。因此,推测此墓主人可能是秦景公之弟后子鍼。

各种观点都有一定的依据,但墓主的身份依旧扑朔迷离。

图文:史勇

编辑:王含

审核:张程