追寻陈仓古国(二):不知姓氏的散国

许多春秋战国时期的列强,都能在宝鸡找到它们的血脉。东方的许多方国,它们早先居住在西部,随着西周封建屏藩制度发展,走出关中,林立于中原大地。现有的考古资料表明,西周时期在今宝鸡一带重要的方国有夨、散、虢、(弓鱼)等四国,其地望大致可以确定,历史轮廓基本可以勾勒。

散氏盘还是夨(cè)人盘?

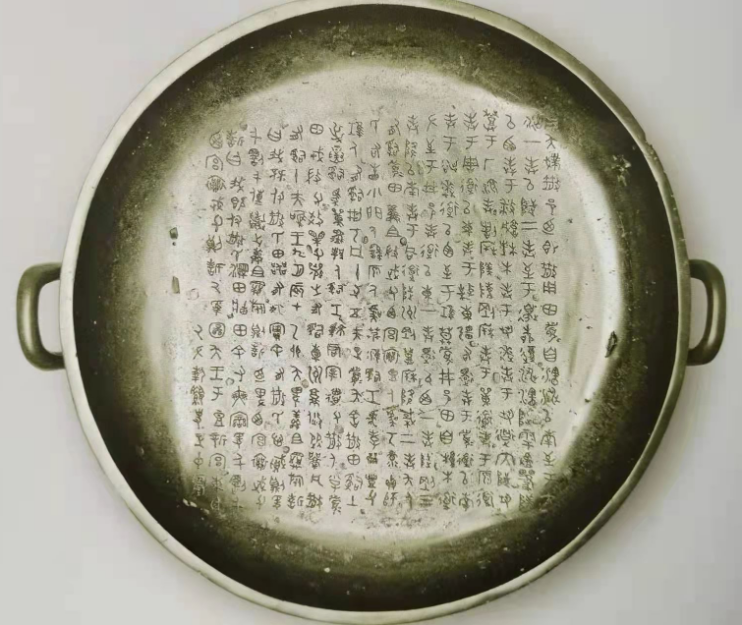

清乾隆初年出土于陕西凤翔府的散氏盘,被誉为“晚清四大国宝”之一,也叫夨人盘,原藏故宫博物院,今藏于台湾省台北故宫博物院。盘腹内有铭文19行,357字,是一篇完整的契约。铭文大意为:因夨国侵犯了散国的领地,故付土地给散国以为赔偿。盘铭中详细记载了散、夨两国核定土地径界及盟誓经过,为研究西周晚期土地制度的重要史料。当时周王朝中管理司法的王臣也参加盟誓,作为佐证,表明国家认可。该铭文所涉及的事件应发生在今陈仓区、凤翔县一带的千河流域。

在书法艺术上,散氏盘的成就在中国书法史上有一定的地位。其书法体势横势与欹势并存,自然随意、不计工拙的风格,反映了西周金文走向草简的趋向,或为后世书风逸笔草草的滥觞。

对于散氏盘到底应该叫散氏盘还是夨人盘,最终要看是哪一国器物。

在中国古代,在双方有契约关系情况下,“持右要”(或者叫“右契、右券”)者,为受方,及权利、债权方;而“左执要”(或者叫“左契、左券”)者当为付方、债务人一方。盘铭明言夨人“付散氏田”,那么,“左执要”者当为夨方。夨国割地给散而执左要,散执右要。夨王在豆新宫东廷接受了所赔田地的地图后,执了左券,散执了右券。授图之地豆新宫为夨邑。因此,此盘应为夨人所作,传统上所谓的散氏盘严格意义上讲应该叫夨人盘,因为它是夨国之器,为夨人所保管。

对于散氏盘到底应该叫散氏盘还是夨人盘,最终要看是哪一国器物。

在中国古代,在双方有契约关系情况下,“持右要”(或者叫“右契、右券”)者,为受方,及权利、债权方;而“左执要”(或者叫“左契、左券”)者当为付方、债务人一方。盘铭明言夨人“付散氏田”,那么,“左执要”者当为夨方。夨国割地给散而执左要,散执右要。夨王在豆新宫东廷接受了所赔田地的地图后,执了左券,散执了右券。授图之地豆新宫为夨邑。因此,此盘应为夨人所作,传统上所谓的散氏盘严格意义上讲应该叫夨人盘,因为它是夨国之器,为夨人所保管。

岐周城里的散氏家族

1975年,陕西岐山董家出土的五祀卫鼎,铭文记述了邦君厉付给裘卫四田的东界、南界都接邻散田。这种散氏家族的田产在岐周都城(今周原)以内,表明散氏一支在周王室为卿僚,其在岐周城内当有宅居采田。1960年冬,扶风县法门公社庄白大队农民陈志坚在召陈村西南500多米处挖苜蓿根时发现一西周时期铜器窖藏,共出青铜器19件。其中有散伯车父鼎4件,散伯车父簋5件,散车父壶2件。按照惯例,这是散伯车父家族的器物。

青铜器窖藏是周原遗址一大特色,窖藏埋藏的目的主要有:社会变动说、社会变动和积攒财富说、祭祀及社会变动和青铜原料储备说、祭祀遗存说等几种看法。郭沫若先生最早对铜器窖藏的性质作出了判断,认为其年代多在西周晚期,很可能是在平王东迁时,王室贵族们将铜器埋于地下,此后再也没有机会回来,于是一直埋藏到今天留给我们发现。郭沫若先生的这一说法得到很多学者认同。召陈窖藏的背景也应是西周末年那场突如其来的社会变动,即公元前771年犬戎入侵。

西周时期,周原也是西周王朝的政治、经济和文化中心,大量的贵族集居在这里,聚邑成都。在周原发现众多贵族家庭的青铜器窖藏和居住遗址,这些铜器无疑是被埋藏在属于贵族家庭的地产之上,有些传统的家族在周原的周边地区可能拥有他们的地产,但贵族家族的收入更普遍依靠的是远离城市的偏远地区的乡村,那里生产出来的各种农产品被送到城市供贵族成员消费。散国的地产就在今天的陈仓与凤翔交接的千河流域,散国贵族伯车父在岐周(周原)有宅居田地,窖藏所在地的召陈一带是他们的活动中心,也就是今天宝鸡市周原博物院一带。

在西周,有周(岐周)、宗周(镐京)、成周(洛邑)三个都城。当年,太王古公亶(dǎn)父迁居周原(今陕西扶风、岐山交界处)后,以居地为号,称为周。周人从此不仅以居地为国号,而且其都邑也沿用“周”的名称不变。成王把洛邑建成后,照例要用先王所居地名——“周”来命名新邑。但此时“周”已有了两个,一是岐山之阳的“周”,一是镐京的“周”。成王为了区别几个地域不同的“周”,就把自己在洛邑所营建的新都命名为“成周”,表示是成王自己的“周”,改镐京的“周”为宗周。周人在岐山之阳的居地本来就叫“周”,为先王所居之地,自然不能改动,仍旧叫作“周”,史称岐周。

西周金文中,成周、宗周、周三个都邑,性质有所不同。周初金文中多涉及王臣在成周殷见东方诸侯之事,所谓“殷见”就是会见诸侯,实际是带视察的性质。而宗周的地位十分重要,西周早期的金文多涉及诸侯在宗周朝见和服事周王之事,说明宗周是国都。岐周是周人老家,周王室的宗庙始终未废,是西周许多重要王臣世族聚居之地,成王五年以后金文中的“周”就是岐周,周王常来这里召见、册命、赏赐世族王臣。

青铜器窖藏是周原遗址一大特色,窖藏埋藏的目的主要有:社会变动说、社会变动和积攒财富说、祭祀及社会变动和青铜原料储备说、祭祀遗存说等几种看法。郭沫若先生最早对铜器窖藏的性质作出了判断,认为其年代多在西周晚期,很可能是在平王东迁时,王室贵族们将铜器埋于地下,此后再也没有机会回来,于是一直埋藏到今天留给我们发现。郭沫若先生的这一说法得到很多学者认同。召陈窖藏的背景也应是西周末年那场突如其来的社会变动,即公元前771年犬戎入侵。

西周时期,周原也是西周王朝的政治、经济和文化中心,大量的贵族集居在这里,聚邑成都。在周原发现众多贵族家庭的青铜器窖藏和居住遗址,这些铜器无疑是被埋藏在属于贵族家庭的地产之上,有些传统的家族在周原的周边地区可能拥有他们的地产,但贵族家族的收入更普遍依靠的是远离城市的偏远地区的乡村,那里生产出来的各种农产品被送到城市供贵族成员消费。散国的地产就在今天的陈仓与凤翔交接的千河流域,散国贵族伯车父在岐周(周原)有宅居田地,窖藏所在地的召陈一带是他们的活动中心,也就是今天宝鸡市周原博物院一带。

在西周,有周(岐周)、宗周(镐京)、成周(洛邑)三个都城。当年,太王古公亶(dǎn)父迁居周原(今陕西扶风、岐山交界处)后,以居地为号,称为周。周人从此不仅以居地为国号,而且其都邑也沿用“周”的名称不变。成王把洛邑建成后,照例要用先王所居地名——“周”来命名新邑。但此时“周”已有了两个,一是岐山之阳的“周”,一是镐京的“周”。成王为了区别几个地域不同的“周”,就把自己在洛邑所营建的新都命名为“成周”,表示是成王自己的“周”,改镐京的“周”为宗周。周人在岐山之阳的居地本来就叫“周”,为先王所居之地,自然不能改动,仍旧叫作“周”,史称岐周。

西周金文中,成周、宗周、周三个都邑,性质有所不同。周初金文中多涉及王臣在成周殷见东方诸侯之事,所谓“殷见”就是会见诸侯,实际是带视察的性质。而宗周的地位十分重要,西周早期的金文多涉及诸侯在宗周朝见和服事周王之事,说明宗周是国都。岐周是周人老家,周王室的宗庙始终未废,是西周许多重要王臣世族聚居之地,成王五年以后金文中的“周”就是岐周,周王常来这里召见、册命、赏赐世族王臣。

散伯车父的续弦婚姻

宗法制是周人巩固内部和加强统治的一种手段,而婚娶是维护宗族的一件大事,散伯车父把自己娶妻续弦的过程用铭文的形式铸在铜器上,吿祭先祖先妣,成为我们研究西周贵族婚姻制度珍贵的第一手资料。

散伯车父鼎铭文曰:“唯王四年八月初吉丁亥,散伯车父作 姞尊鼎,其万年子子孙孙永宝。”散是国名,伯车父、车父是其字,为同一人。这是器主散伯车父为其妻

姞尊鼎,其万年子子孙孙永宝。”散是国名,伯车父、车父是其字,为同一人。这是器主散伯车父为其妻 姞作的祭器,表明其妻

姞作的祭器,表明其妻 姞当时已去世。

姞当时已去世。

散车父壶云:“散车父作皇 (寿)姜宝壶,用逆姞氏,伯车父其万年子子孙孙永保用。”散伯车父与散车父为同一人。此壶是散伯车父为其母皇

(寿)姜宝壶,用逆姞氏,伯车父其万年子子孙孙永保用。”散伯车父与散车父为同一人。此壶是散伯车父为其母皇 姜作的祭器,表明当时其母已去世。铭文中“逆”,有迎之意,《说文》云:“关东曰逆,关西曰迎。”在古代,除天子外,娶妻必亲迎。“用逆姞氏”,即用来迎娶姞氏。铸造此器的目的是把“迎娶姞氏”这件大事告诉其母亡灵。

姜作的祭器,表明当时其母已去世。铭文中“逆”,有迎之意,《说文》云:“关东曰逆,关西曰迎。”在古代,除天子外,娶妻必亲迎。“用逆姞氏”,即用来迎娶姞氏。铸造此器的目的是把“迎娶姞氏”这件大事告诉其母亡灵。

散伯车父鼎是散伯为其亡妻作的祭祀之器,壶是车父把“迎娶姞氏”之事在宗庙里告诉已故的母亲,以求得她的福佑;而车父簋则是为续弦之妻 姞所做的日常用器。曹玮先生认为召陈出土的散伯车父鼎、壶、簋这一组礼器反映了一个贵族续弦婚姻的全过程。

姞所做的日常用器。曹玮先生认为召陈出土的散伯车父鼎、壶、簋这一组礼器反映了一个贵族续弦婚姻的全过程。

姞尊鼎,其万年子子孙孙永宝。”散是国名,伯车父、车父是其字,为同一人。这是器主散伯车父为其妻

姞尊鼎,其万年子子孙孙永宝。”散是国名,伯车父、车父是其字,为同一人。这是器主散伯车父为其妻 姞作的祭器,表明其妻

姞作的祭器,表明其妻 姞当时已去世。

姞当时已去世。散车父壶云:“散车父作皇

(寿)姜宝壶,用逆姞氏,伯车父其万年子子孙孙永保用。”散伯车父与散车父为同一人。此壶是散伯车父为其母皇

(寿)姜宝壶,用逆姞氏,伯车父其万年子子孙孙永保用。”散伯车父与散车父为同一人。此壶是散伯车父为其母皇 姜作的祭器,表明当时其母已去世。铭文中“逆”,有迎之意,《说文》云:“关东曰逆,关西曰迎。”在古代,除天子外,娶妻必亲迎。“用逆姞氏”,即用来迎娶姞氏。铸造此器的目的是把“迎娶姞氏”这件大事告诉其母亡灵。

姜作的祭器,表明当时其母已去世。铭文中“逆”,有迎之意,《说文》云:“关东曰逆,关西曰迎。”在古代,除天子外,娶妻必亲迎。“用逆姞氏”,即用来迎娶姞氏。铸造此器的目的是把“迎娶姞氏”这件大事告诉其母亡灵。散伯车父鼎是散伯为其亡妻作的祭祀之器,壶是车父把“迎娶姞氏”之事在宗庙里告诉已故的母亲,以求得她的福佑;而车父簋则是为续弦之妻

姞所做的日常用器。曹玮先生认为召陈出土的散伯车父鼎、壶、簋这一组礼器反映了一个贵族续弦婚姻的全过程。

姞所做的日常用器。曹玮先生认为召陈出土的散伯车父鼎、壶、簋这一组礼器反映了一个贵族续弦婚姻的全过程。追祖寻踪

据史籍记载,散国归附周人是在周文王之时。《周本纪》有文王时“太颠、閎夭、散宜生、鬻子、辛甲大夫之徒皆往归之”的记载。散宜生,是散国先祖,归附周人,卢连成先生认为散国可能为姜姓。但从散车父甲乙壶铭文可知,二壶是为其母寿姜而作,根据同姓不婚礼制,散不应是姜姓。目前还不能确定散的族姓,不能不说是一大遗憾,只能寄希望于新的铜器铭文的发现。

过去学者大多依据王国维考证,认为散国在今散关一带,但由于图片国墓地的发现,使得这一观点受到质疑。根据学者研究,渭河北岸,汧水以东,包括今千阳县东北、凤翔西北部,陈仓区汧渭之会以东则应为故散国范围。境内旁临汧水、渭水,雍水上游穿境而过。境内北部为浅山丘陵,南部为原区,西与夨国隔汧河相望。

文王伐纣时,散国也与周人结为同盟,深得周王室信任。成、康以后,散国事迹已很少见诸典籍,夨人盘披露了散国在西周晚期活动的踪迹。夷、厉之际,散国势力还相当强大,夨国向东扩张遭到散国抵制,夨国失败。由散伯簋铭文又可知道,散国娶夨国宗室女子为妻,夨、散两国保持着姻亲关系,这种既有争斗,又有联合的复杂关系,在西周时期各方国之间是屡见不鲜的。

过去学者大多依据王国维考证,认为散国在今散关一带,但由于图片国墓地的发现,使得这一观点受到质疑。根据学者研究,渭河北岸,汧水以东,包括今千阳县东北、凤翔西北部,陈仓区汧渭之会以东则应为故散国范围。境内旁临汧水、渭水,雍水上游穿境而过。境内北部为浅山丘陵,南部为原区,西与夨国隔汧河相望。

文王伐纣时,散国也与周人结为同盟,深得周王室信任。成、康以后,散国事迹已很少见诸典籍,夨人盘披露了散国在西周晚期活动的踪迹。夷、厉之际,散国势力还相当强大,夨国向东扩张遭到散国抵制,夨国失败。由散伯簋铭文又可知道,散国娶夨国宗室女子为妻,夨、散两国保持着姻亲关系,这种既有争斗,又有联合的复杂关系,在西周时期各方国之间是屡见不鲜的。

— END —

图文 || 怡华

编辑 || 王含

审核 || 张程