古人也爱吸猫?——传承千年的猫奴情怀

近日

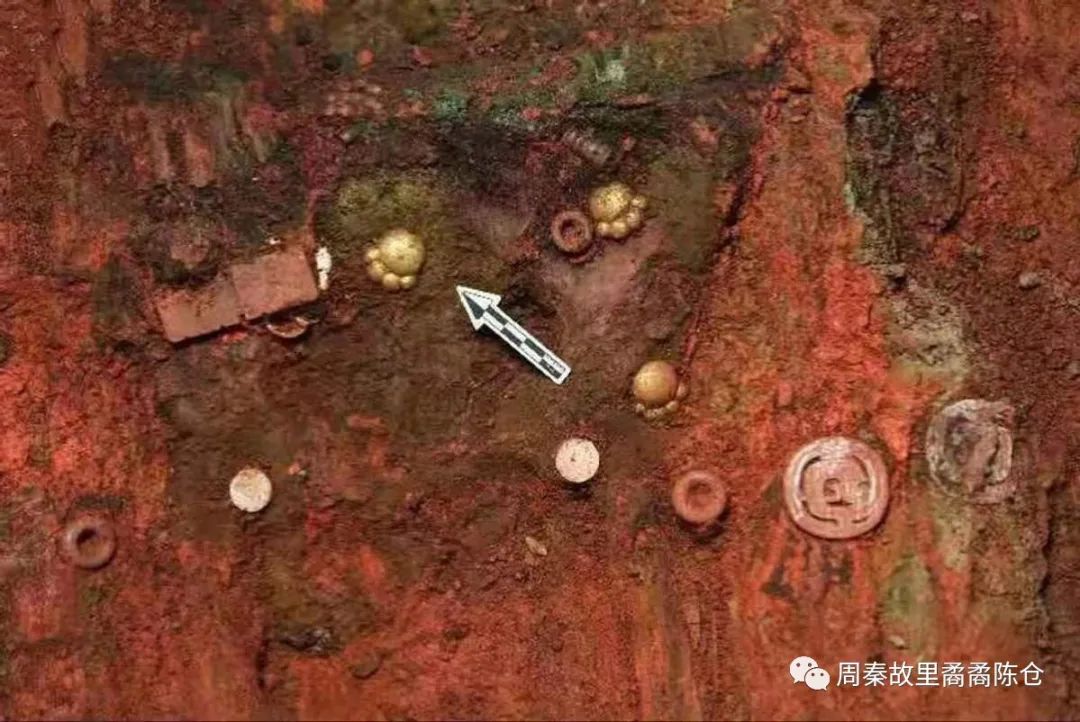

5件猫爪金饰文物

萌化不少网友

据了解

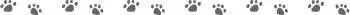

山西考古研究院对周代北白鹅墓地

进行抢救性发掘

出土文物500多件

其中在M1中

发现5件足形金饰

距今约2700年

形似猫爪

北白鹅墓地考古负责人介绍

墓主人是一位男性

金饰可能是墓主人佩戴在腰间的

猫是一种神奇的生物。在人类文明的历史长河中,猫很早就作为伴侣,出现在人类的左右。猫能灭鼠害,为人类的生产生活做出了贡献;猫萌态可掬,让喜欢它的人爱不释手,视为最贴心的宠物。如今,很多人的日常生活已经离不开可爱的猫咪。那么,中国人豢养猫的历史有多长呢?

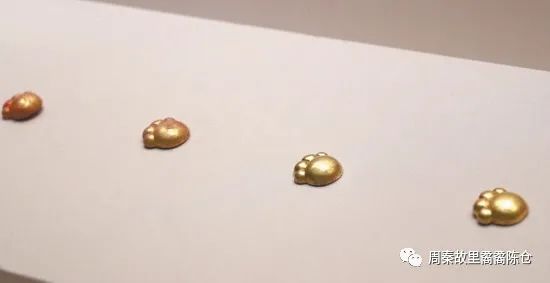

中国人豢养猫的历史其实十分久远,几乎与中华文明并行发展。考古材料中的猫比文字记载要古老得多。江西万年县仙人洞遗址出土野狸下颌骨,年代距今约12000年;广西桂林甑皮岩遗址出土过2块猫左下颌骨和1枚游离齿,年代距今约12000~7000年。这两个遗址的猫骨均鉴定为野猫。而关于“猫”的记载始见于《诗经·大雅·韩奕 》:“鲂鱮甫甫,麀鹿噳噳。有熊有罴, 有猫有虎。” 这是一首周宣王时代(公元前827~782年)的颂诗,当时已有熊罴猫虎等动物的分类概念。

古人爱称猫为狸,如《韩非子》曰:“使鸡司夜,令狸执鼠,皆用其能”,《吕氏春秋》说“狸处堂而众鼠散”,表明在春秋战国时期,人们已经开始有意思养猫捕鼠。到了汉代,《淮南子》言“譬尤雀之见鹦,而鼠之遇狸也,迹必无余命矣”,《说苑》谈到在民间,人们可以很便宜地买到捕鼠的“百钱之狸”。鼠害是古代农耕社会最为头疼的危害之一,猫恰好有捕鼠的天性,人们因此将猫视作可贵的同盟,豢养起来,逐渐生活在一起。

广西桂林甑皮岩遗址出土猫左下颌骨

《魏书·太武五王传》记载,在北魏太武皇帝十一男中,有个名叫“猫儿”的皇子。以“猫儿”命名爱子,这可能是中国较早反映猫作为宠物的材料。《资治通鉴》又载,武则天喜爱猫,专门训练猫与鹦鹉相处,结果“猫饥,博鹦鹉食之”,说明唐代已开宫廷饲养宠物猫之风。

宋代养猫已成风气。宋代养猫热最突出的表现莫过于北宋都城开封和南宋“行所在”临安(今杭州)都有专卖猫食的市场。《东京梦华录》说开封的市场上“养猫则供猫食并小鱼”,可见当时都城里的人们养猫已是非常普遍。

《画猫·宋朝十二月闲乐集》插图一

陆游在《老学庵笔记》中还记载了个故事:权相秦桧的孙女被封为崇国夫人,尊贵无比,她豢养了一只非常名贵的“狮猫”,有一天这只猫突然丢失,她伤心欲绝。秦桧心疼孙女,于是立即命令临安府限期找到。到期之时,猫仍未找到,临安府便逮捕了临近崇国夫人府邸周围的居民,并准备弹劾守卫官兵。官兵们惶恐不安,于是到处步行求猫,凡是城内居民养的狮猫“悉捕致,而皆非也”。无奈之下,他们贿赂曾经见过这只狮猫的老兵,让他画了这只狮猫一百张图像,到处张贴,闹得满城鸡犬不宁。可见宋代官宦宠猫风气之盛,非前朝可比。

上行下效 , 宋代民间养猫 、玩猫之风更盛,导致猫价上涨,名贵猫更是奇货可居,于是产生了一批盗猫为生的人。《桯史·猫牛盗》记载 : 盗猫一般在白天进行,因为杭州天气较为闷热,猫喜欢户外活动,极易被捕。抓获猫之后,将猫全身淋湿,放在准备好的缸或者桶中。因猫生性洁癖,皮毛淋湿后,它们便不断用舌舔,不干不止,一般不号叫,所以一旦猫丢失,很难找回。

到了元代,人们养猫的喜爱丝毫未减。遗留至今的艺术品有王渊的《五狸图》,对猫捕鸟、嬉戏、舔爪等样子的细致生动的描绘;另有一幅佚名作品《同胞一气图》,描绘了四个穿着厚袄的孩童围着吃热腾腾的包子的场景。画面里更生动的是仰头等在旁边的小花猫,伸着脖子对孩童们的包子显露出一脸渴望的样子。从这种生活化的场景可以看出猫在当时已经完全融入人类的生活,被画家当作美好的生活场景记录下来。

同胞一气图

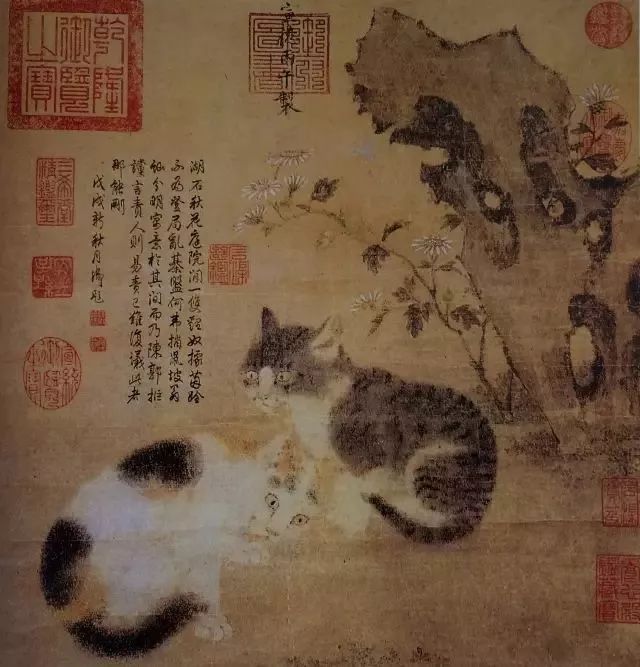

花下狸奴图轴

猫和人的亲密已经维持了千年,如今的猫儿在人类社会之中已经变成了很多人不可或缺的伴侣。人们对于猫的喜爱和描绘从来都不仅仅因为它们本身,还有从它们身上看到了自己的或是自己渴望的精神状态。因为社会环境、思想观念的变化,对猫从原始食材的需求,到捕鼠的实用,再到宠物的亲近,再从艺术的描绘逐渐变成表达自我的元素符号和精神的寄托。猫已经和人类密不可分,并且还将会长久地陪伴人类,一起幸福地生活下去。

编辑: 王含

图片版权归原作者或机构所有